夏の庭を涼しげなブルーで彩るルリマツリ(プルンバゴ)。その爽やかな花姿に心惹かれる方は多いでしょう。しかし、その一方で、「ルリマツリ 植えてはいけない」という少し気になる言葉をインターネットなどで見かけたことはありませんか。

丈夫で育てやすいはずの植物が、一体なぜそのように言われるのでしょうか。実は、その背景には、ルリマツリが持つ驚くべき生命力が関係しています。庭への地植えを検討する際には、その旺盛な繁殖力や非常に長い寿命、そして冬越しの問題など、事前に理解しておくべき育て方のポイントがいくつか存在するのです。

この記事では、後悔しないために知っておきたい「植えてはいけない」と言われる本当の理由から、それを踏まえた上での適切な植える場所はどこがいいか、苗の販売時期、花が咲き終わったらどうするべきか、さらには上手な増やし方や栽培に関するよくある質問まで、ルリマツリの魅力を最大限に引き出し、長く楽しむための知識を網羅的に解説します。

ポイント

- ルリマツリを植えてはいけないと言われる本当の理由

- 庭に地植えする際の具体的な対策と注意点

- 初心者でも安心なルリマツリの基本的な育て方

- ルリマツリの魅力を最大限に引き出す管理方法

なぜルリマツリを植えてはいけないと言われるのか

- 庭への地植えが後悔につながる理由

- 植える場所どこがいい?場所選びの重要性

- ルリマツリの驚くほど長い寿命

- ルリマツリの冬越しの難しさと注意点

庭への地植えが後悔につながる理由

ルリマツリを庭に植えて「後悔した」という体験談が聞かれる最大の理由は、その可憐な見た目からは想像もつかないほど旺盛な生命力と、驚異的な繁殖力にあります。

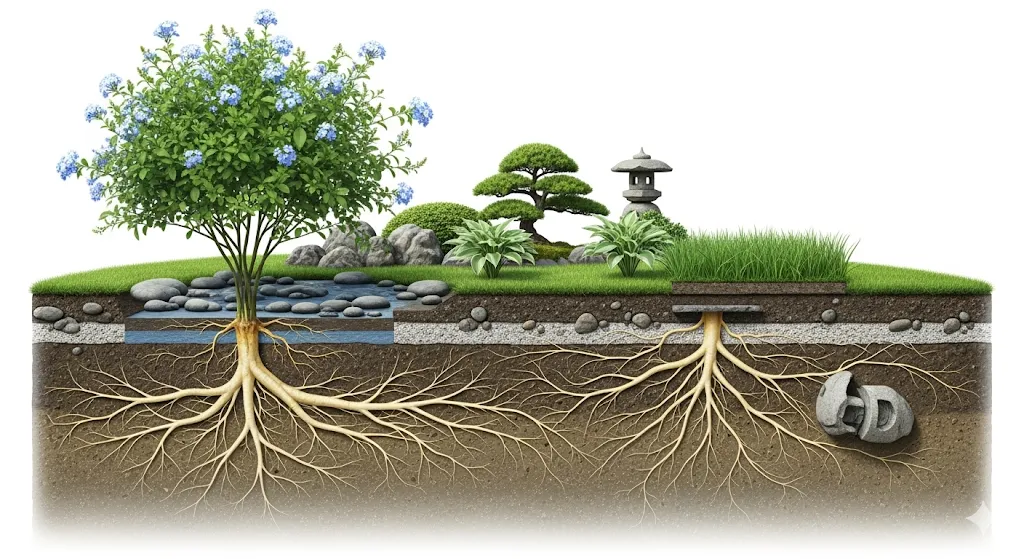

多くの植物が植えられた場所で枝葉を広げるのに対し、ルリマツリは一度根付くと、地上部だけでなく「地下茎(ちかけい)」と呼ばれる地面の下の茎を伸ばして繁殖範囲を広げていく性質を持っています。これは、植えた場所から離れた思わぬ場所、例えば芝生の中や他の植物の株元から突然新しい芽を出してくることを意味します。この性質は、同様に地下茎で増えるミントやドクダミのたくましさを想像すると分かりやすいかもしれません。

この強力な繁殖力を理解せずに、庭の狭いスペースやデザインを重視する花壇の中心に地植えしてしまうと、後々次のような深刻な問題を引き起こす可能性があります。

地植えで起こりうる深刻な問題点

- 他の植物の生育を阻害する:

勢いよく四方八方に伸びる枝葉が、隣に植えられている草花や低木に覆いかぶさり、生育に必要な日光を遮ってしまいます。結果として、大切に育てていた他の植物が弱ったり、枯れてしまったりする原因となります。 - 庭の景観を損なう:

地下茎が広がることで、庭のあちこちから無秩序に芽が出てきます。これにより、計画していた庭のデザインが崩れ、コントロールが非常に難しい状態に陥ることがあります。 - 完全な除去が極めて困難になる:

一度広がってしまうと、ルリマツリを庭から完全に取り除くことは非常に難しくなります。地上部を刈り取っても、地中に残ったわずかな根の断片からでも再生するほどの生命力を持っているため、根絶には大変な労力と時間が必要となるのです。

このように、長期的な管理計画なしに安易に地植えしてしまうと、後々手に負えなくなる可能性があるため、「植えてはいけない」という注意喚起がなされることがあるのです。

植える場所どこがいい?場所選びの重要性

ルリマツリを健やかに育て、その美しい花を毎年楽しむためには、植え付ける「場所の選定」が最も重要なポイントと言っても過言ではありません。不適切な環境に植えてしまうと、花付きが極端に悪くなったり、病害虫の被害に遭いやすくなったり、あるいは繁殖力がコントロールできなくなったりします。

まず、ルリマツリが元気に育つための絶対条件は十分な日光です。この植物は日光を非常に好み、エネルギーの源としています。日照時間が不足すると、株は光を求めて枝ばかりをひょろひょろと伸ばす「徒長(とちょう)」という状態になり、花を咲かせるためのエネルギーが作れず、葉ばかりが茂ってしまいます。目安として最低でも半日以上、できれば6時間以上は直射日光が当たる場所を選んでください。

次に重要なのが風通しの良さです。葉が密集しやすく、湿気がこもりやすい環境では、カビが原因となる「うどんこ病」や「灰色かび病」などの病気が発生しやすくなります。また、カイガラムシやハダニといった害虫も、風通しの悪い場所を好みます。常に空気がよどみなく流れる場所を選ぶことで、これらのトラブルを未然に防ぐことができます。

植え付け場所選びの具体的なポイント

【庭植え(地植え)の場合】

前述の旺盛な繁殖力を常に念頭に置き、将来的に株が直径2〜3mにまで広がることを想定して、他の植物からは十分に距離をとれる広いスペースを確保することが必須です。家の基礎部分や隣家との境界フェンスのすぐそばに植えると、コンクリートを傷めたり、お隣の敷地に越境したりするトラブルの原因にもなりかねません。庭の中でも、ある程度独立したエリアを選ぶのが賢明です。

【鉢植えの場合】

繁殖力のコントロールが容易な鉢植えは、初心者の方や管理の手間を減らしたい方に特におすすめの栽培方法です。日当たりの良いベランダやウッドデッキ、南向きの玄関先などが最適な置き場所です。鉢植えであれば、台風の時には軒下に避難させたり、冬には室内に取り込んだりと、季節や天候に応じて最適な環境へ移動できるという大きなメリットを最大限に活用できます。

いずれの栽培方法を選ぶにしても、ルリマツリの成長力を見越して、長期的な視点で計画的に場所を選ぶことが、後悔しないための最も重要な鍵となります。

ルリマツリの驚くほど長い寿命

ルリマツリは、春に種をまき秋には枯れてしまう一年草とは根本的に異なり、適切な環境下で管理すれば何年、ときには十数年と生き続けることができる多年草(分類上は常緑低木)です。この「長寿」であるという特性が、ルリマ-ツリと長く付き合っていく上での大きな魅力であり、同時に慎重な計画が求められる理由でもあります。

一度庭に根付けば、毎年美しい花を咲かせてくれるため、ガーデニングのパートナーとして長く楽しむことができます。病気にも比較的強く、夏の暑さにも負けないその強健さから、頻繁に植え替えをする必要がなく、手間がかからない点もメリットと言えるでしょう。

しかし、この「なかなか枯れない」「簡単にはなくならない」という特徴は、裏を返せば、一度植えたらその場所を長期間占有し続けることを意味します。

だからこそ、ルリマツリを植える際には、「この先10年、この場所でこの植物を育て続ける」というくらいの長期的な視点を持つことが大切です。もし将来の計画に不確定な要素が多い場合は、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる鉢植えでの栽培を選択することが、賢明な判断と言えるでしょう。

ルリマツリの冬越しの難しさと注意点

ルリマツリの原産地は、温暖な気候で知られる南アフリカです。そのため、日本の夏の厳しい暑さには非常に強い耐性を持つ一方で、冬の寒さにはやや弱いという園芸上の弱点があります。この耐寒性の問題が、お住まいの地域によっては冬越しに特別な対策が必要となり、「育てるのが難しい」と感じられる一因となっています。

植物の耐寒性については、一般的に「最低越冬温度」が目安となりますが、ルリマツリの場合、およそ0℃が限界とされています。ただし、これは株の状態や霜、乾いた寒風などの条件によって変動するため、安全マージンを見ておく必要があります。冬越しの方法は、お住まいの地域の冬の厳しさによって大きく異なります。

温暖地(関東以西の平野部など、冬でも氷点下になる日が少ない地域)

冬の寒さが比較的穏やかな地域であれば、多くの場合、特別な対策なしでも屋外での冬越しが可能です。しかし、数年に一度の寒波などで厳しい冷え込みが予想される場合や、寒風に直接さらされる場所では、株元を腐葉土やバークチップなどで10cmほどの厚さに覆う「マルチング」を施すことを強く推奨します。これにより、土の凍結を防ぎ、最も重要な根を保護することができます。

寒さで地上部の葉がすべて茶色く枯れ落ちてしまうことも珍しくありませんが、根さえ生きていれば春には再び力強く芽吹きます。完全に枯れたと早合点して、春を待たずに抜いてしまわないよう、じっくりと様子を見守ることが大切です。

寒冷地(冬に氷点下が常態化する地域)

冬の気温が恒常的に氷点下まで下がるような寒冷地や積雪地帯では、残念ながら地植えでの安定した冬越しは極めて困難です。このような地域でルリマツリを安全に楽しむためには、鉢植えで育て、初霜が降りる前に室内に取り込むのが最も確実で唯一の方法と言えます。

室内での冬越しを成功させるポイント

- 置き場所:暖房の温風が直接当たらない、日当たりの良い窓辺などが理想的な環境です。

- 水やり:冬は植物の生育が緩やかになる休眠期にあたるため、水のやりすぎは根腐れを引き起こす最大の原因になります。土の表面が完全に乾いたのを確認してから、さらに2〜3日待ってから少量与える程度で十分です。

- 害虫対策:室内は空気が乾燥しやすいため、ハダニが発生しやすくなります。定期的に葉の裏に霧吹きで水をかける「葉水」を行うと、ハダニの予防に効果的です。

このように、お住まいの地域の気候を正しく理解し、適切な冬越し対策を講じることが、ルリマツリを毎年楽しむための重要な管理作業となります。

| 地域区分 | 推奨される植え方 | 具体的な冬越し対策 |

|---|---|---|

| 温暖地 (関東以西の平野部など) |

地植え・鉢植え | 【地植え】基本的にそのままで越冬可能だが、寒波予報が出た際は株元を腐葉土で厚めにマルチングする。北風が当たる場所では不織布で株を覆うとより安全。 【鉢植え】軒下など霜が直接当たらない場所に移動させる。 |

| 寒冷地 (東北、北海道、高冷地など) |

鉢植えのみ | 【鉢植え】最高気温が10℃を下回るようになったら、室内の日当たりの良い場所に取り込む。水やりは控えめにし、乾燥気味に管理する。 |

ルリマツリを植えてはいけないは嘘?対策と育て方

- 基本的なルリマツリの育て方

- ルリマツリの苗の販売時期はいつ?

- 花が咲き終わったら行うべき手入れ

- ルリマツリの増やし方と注意点

- ルリマツリ栽培のよくある質問

- ルリマツリを植えてはいけないは誤解?

基本的なルリマツリの育て方

これまで解説してきた「植えてはいけない」と言われる理由と、その対策をしっかりと理解すれば、ルリマ-ツリはガーデニングの頼もしい仲間になります。その生命力の旺盛さは、裏を返せば「基本的なポイントさえ押さえれば、初心者でも失敗しにくい丈夫な植物」であることを意味しています。

用土:水はけの良さが命

ルリマツリは、水はけと水もちのバランスが良い、やや肥沃な土壌を好みます。もし鉢植えで育てる場合は、市販の「草花用培養土」を使用すれば間違いありません。もし用土を自作する場合は、「赤玉土(小粒)7:腐葉土3」の割合で混ぜ合わせたものを基本とし、水はけをさらに良くしたい場合はパーライトを1割程度加えるのも良いでしょう。地植えの場合は、植え穴を掘った際に、掘り上げた土に腐葉土や牛ふん堆肥を2〜3割ほど混ぜ込んでおくことで、根張りが格段に良くなります。

水やり:メリハリが重要

水やりの基本は「土が乾いたら、たっぷりと与える」ことです。このメリハリが根を健康に保つコツです。

- 鉢植えの場合:土の表面を手で触ってみて、乾いているのを確認してから、鉢底から水が十分に流れ出るまでたっぷりと与えます。受け皿に溜まった水は、根腐れの原因となるため必ず捨てるようにしてください。特に夏の開花期は水分の蒸発が激しく、水切れを起こしやすいので、朝夕の涼しい時間帯に1日1〜2回の水やりが必要になることもあります。逆に冬は、生育が停滞するため、水やりの頻度を大幅に減らし、土が完全に乾いてから数日後に与える程度で十分です。

- 地植えの場合:植え付け直後から1ヶ月ほどは土が乾かないように水やりをしますが、一度しっかりと根が張ってしまえば、その後は基本的に自然の降雨に任せて問題ありません。ただし、真夏に晴天が続き、土がカラカラに乾燥しているような場合は、朝か夕方の涼しい時間帯にたっぷりと水を与えてください。

肥料:開花期はエネルギー補給を

ルリマツリは初夏から秋まで非常に長い期間花を咲かせ続けるため、多くのエネルギーを必要とします。そのため、適切なタイミングでの肥料やりが、花付きの良し悪しを大きく左右します。

まず、植え付けの際には、元肥(もとごえ)として緩効性化成肥料(ゆっくりと効果が続く粒状の肥料)を土に混ぜ込んでおきます。そして、生育期である春から秋にかけては、追肥(ついひ)を行います。固形の肥料であれば月に1回、株元に規定量を置き肥します。

特に開花がピークを迎える夏場は、液体肥料を併用するのが効果的です。花を咲かせるのに必要な「リン酸」成分が多く含まれた液体肥料を、規定の倍率に正しく薄めて、1〜2週間に1回のペースで水やり代わりに与えると、花が途切れることなく次々と咲き続けます。ただし、肥料の与えすぎは根を傷める「肥料焼け」の原因になるため、必ず規定量を守るようにしましょう。

ルリマツリの苗の販売時期はいつ?

ルリマツリを育ててみたいと思ったら、まずは健康な苗を入手することから始まります。ルリマツリの苗は、園芸のシーズンが本格化する春先の4月下旬頃から、梅雨明け頃までの初夏にかけて、全国の園芸店やホームセンター、オンラインの種苗店などで最も多く流通します。

この時期は、植物の生育が活発になり始めるタイミングであり、ルリマツリの植え付けにも最適なシーズンです。そのため、購入した苗をすぐに庭や鉢に植え付けて、スムーズに育て始めることができます。

失敗しない!良い苗の選び方

店頭で苗を選ぶ際には、いくつかの苗を見比べて、より健康で生育の良いものを選ぶことが、その後の成功につながる重要なステップです。以下のポイントに注目して、じっくりと観察してみましょう。

- 株元がしっかりしているか:グラグラせず、幹ががっしりとしているものを選びます。

- 枝数が多いか:ひょろっと1本だけ伸びているものより、株元から複数の枝が出ている方が、こんもりとした良い株に育ちます。

- 葉の色と状態は良いか:葉の色が濃い緑色で、ツヤがあるのが健康な証拠です。黄色く変色していたり、シミや虫食いの跡があったりするものは避けましょう。

- ポットの底を確認する:ポットの底穴から、白く新しい根が少し見えている状態のものは、根が元気に張っている証拠です。根が全く見えないものや、逆に黒く変色した根がびっしりと詰まっているものは避けた方が無難です。

購入時にすでにたくさんの花が咲いている苗は、見た目が華やかで魅力的ですが、鉢の中で根が窮屈な状態になっている(根詰まり)可能性があります。もしそのような苗を選んだ場合は、購入後できるだけ早く、現在のポットよりも一回りから二回り大きな鉢に植え替えてあげることで、根がのびのびと成長できるようになり、その後の生育が格段に良くなります。

花が咲き終わったら行うべき手入れ

ルリマツリの涼やかな花を、初夏から秋まで途切れることなく、そして毎年豊かに楽しむためには、花が咲き終わった後の適切な手入れが欠かせません。この手入れを怠ると、花数が減るだけでなく、株が弱ったり病気にかかりやすくなったりします。重要な作業は「花がら摘み」と「剪定(せんてい)」の2つです。

花がら摘み:次へのエネルギーを温存

ルリマツリは、一つの花茎の先端にたくさんの小さな花が集まって、房状に咲きます。この花が咲き終わってしぼんだ状態のものを「花がら」と呼びます。花がらをそのまま放置しておくと、植物は子孫を残すために種子を作ろうとし、そちらに多くの栄養とエネルギーを費やしてしまいます。

その結果、次に咲くはずの花芽にまで栄養が回らなくなり、結果的にシーズン全体での花数が大幅に減ってしまうのです。また、枯れた花がらは湿気を含むと腐りやすく、そこから灰色かび病などの病気が発生する温床にもなります。そのため、見つけ次第こまめに摘み取ることが大切です。摘み取る際は、花びらだけをちぎるのではなく、花が付いていた茎(花茎)の付け根から、清潔なハサミで切り取るようにしましょう。

剪定:健康と樹形を保つ

ルリマツリは非常に生育旺盛で、放置すると枝が四方八方に伸びて樹形が乱れ、内部が蒸れてしまいます。そのため、定期的な剪定は必須の作業です。

- 目的:樹形を美しく整えること、そして枝葉が密集した部分の風通しを良くして病害虫の発生を防ぐことが主な目的です。

- 時期:生育期である春から秋にかけてなら、基本的にいつでも行うことができます。特に「枝が伸びすぎて邪魔だな」「形が乱れてきたな」と感じたタイミングで、その都度行いましょう。

- 方法:ルリマツリはどこで切っても新しい芽を出すほど強健なので、難しく考える必要はありません。絡み合っている枝や、内側に向かって伸びている不要な枝を付け根から切り取ります。全体をコンパクトにしたい場合は、思い切って全体の3分の1程度の長さまで切り戻しても大丈夫です。特に、花が一番多く咲く時期が終わったタイミングで切り戻し剪定を行うと、秋に再び返り咲きを楽しむことができます。

参考:ルリマツリ(プルンバゴ)の育て方|花をたくさん咲かせるコツ-LOVEGREEN

ルリマツリの増やし方と注意点

ルリマツリの栽培に慣れ、その魅力にすっかり夢中になったら、次は自分で株を増やしてみるのもガーデニングの醍醐味の一つです。ルリマツリは、主に「挿し木(さしき)」という方法を用いることで、初心者でも比較的簡単に、そして確実に増やすことが可能です。

挿し木の方法:剪定枝を有効活用

挿し木に最も適した時期は、植物の生育が最も活発になる4月下旬から9月頃です。この時期であれば、発根(根が出ること)の成功率が非常に高くなります。剪定した際に切り取った元気な枝を再利用できるので、無駄がなく経済的です。

【挿し木の手順】

- 挿し穂の準備:その年に新しく伸びた、元気で病害虫のない枝を選び、先端から7〜10cmほどの長さで切り取ります。これを「挿し穂(さしほ)」と呼びます。

- 水あげ:挿し穂の切り口をカッターナイフなどで鋭利に斜めにカットし、下のほうの葉を2〜3枚取り除きます。その後、コップなどに入れた水に1〜2時間ほど浸けて、十分に水を吸わせます(水あげ)。

- 土に挿す:清潔な挿し木用の土(赤玉土小粒やバーミキュライトなど)をポットに入れ、あらかじめ湿らせておきます。割り箸などで穴を開け、そこに挿し穂を挿します。この時、切り口を傷めないように優しく扱いましょう。発根促進剤を切り口にまぶしてから挿すと、さらに成功率がアップします。

- 挿した後の管理:たっぷりと水を与え、その後は土が乾かないように注意しながら、直射日光の当たらない明るい日陰で管理します。ビニール袋をふんわりとかぶせて湿度を保つのも効果的です。

順調にいけば、数週間から1ヶ月ほどで新しい根が出てきます。ポットの底から根が見えるようになったら、一回り大きな鉢に植え替えて、徐々に日光に慣らしていきましょう。

株分けという方法もあるけれど…

ルリマツリは、大きく育った株を掘り上げて根ごと分割する「株分け」という方法でも増やすことが可能です。しかし、この方法は根に大きなダメージを与えるリスクが伴います。作業に失敗すると、親株も分けた株も両方とも弱ってしまったり、最悪の場合枯れてしまったりすることもあるため、植物の扱いに慣れていない初心者の方には、より安全で成功率の高い挿し木での増やし方を強くおすすめします。

ルリマツリ栽培のよくある質問

ここでは、ルリマツリを実際に育てる上で、多くの方が疑問に思う点や遭遇しがちなトラブルについて、Q&A形式で詳しくお答えします。

Q1. ルリマツリに毒性はありますか?ペットや子供がいても安全ですか?

A1. 現在のところ、ルリマツリに強い毒性があるという学術的な報告は見当たりません。そのため、ペットが葉をかじったり、子供が少し触れたりした程度で、直ちに深刻な問題が起こる可能性は低いと考えられます。ただし、どんな植物でも大量に摂取すれば体調不良の原因になり得ますし、植物に対するアレルギー反応は個体差が大きいです。肌が敏感な方は、剪定などの手入れをする際に念のため園芸用の手袋を着用すると、より安心して作業ができるでしょう。

Q2. 注意すべき病気や害虫、その対策を教えてください。

A2. ルリマツリは基本的に丈夫な植物ですが、特定の環境下では病害虫が発生することがあります。最も重要な対策は、日当たりと風通しの良い環境で育てることです。

- 害虫:風通しが悪いとカイガラムシやアブラムシが、空気が乾燥するとハダニが発生しやすくなります。見つけ次第、数が少ないうちは歯ブラシでこすり落としたり、粘着テープで取り除いたりするのが効果的です。大量に発生した場合は、適合する薬剤を使用します。ハダニは水に弱いため、定期的な葉水が予防になります。

- 病気:湿度が高い梅雨の時期などには、うどんこ病や灰色かび病が発生することがあります。これらはカビが原因の病気なので、やはり風通しを良くすることが最大の予防策です。咲き終わった花がらや枯れ葉をこまめに取り除き、株周りを清潔に保つことも重要です。(参照:農林水産省 病害虫防除に関する情報)

Q3. つる性植物ですか?フェンスなどに絡ませることはできますか?

A3. ルリマツリは、アサガオのように自ら巻き付いて登っていく「つる性」ではなく、枝がしなやかで長く伸びる「半つる性」の低木に分類されます。そのため、何もしなければ自立しますが、その性質を活かしてフェンスやトレリス、アーチなどに枝を人の手で固定(誘引)してあげることで、壁面を美しく彩ることができます。麻ひもや園芸用のビニールタイを使って、伸びてきた枝を優しく目的の場所へ導いてあげましょう。

Q4. 花の色にはどんな種類がありますか?

A4. 最も広く知られているのは、夏の空を思わせるような涼しげな淡い青色(空色)の花です。しかし、いくつかの魅力的な園芸品種も存在します。代表的なものに、純白の花が清楚な雰囲気を醸し出す白花の「アルバ」や、従来のものよりも青色が濃く鮮やかな「インペリアル・ブルー」などがあります。庭のテーマカラーや好みに合わせて、これらの品種を選んでみるのも楽しいでしょう。(参照:NHK趣味の園芸 ルリマツリの育て方)

ルリマツリを植えてはいけないは誤解?

この記事では、「ルリマツリを植えてはいけない」という言葉の真意から、その強力な生命力と上手に付き合っていくための具体的な対策、そして詳細な育て方までを詳しく解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントをリスト形式で再確認しましょう。

-

「ルリマツリを植えてはいけない」と言われる最大の理由は毒性ではなくその旺盛すぎる繁殖力にある

-

庭への地植えは地下茎で想定外の場所にまで広がるリスクを伴う

-

安易な地植えは他の植物の生育を妨げたり景観を損ねたりする可能性がある

-

非常に生命力が強く長寿であるため一度植えると完全な除去が困難になる

-

寒さにやや弱くお住まいの地域によっては屋外での冬越しが難しい場合がある

-

これらの特性を理解せず無計画に植えることは後悔につながるため避けるべきである

-

しかしその性質を正しく理解し対策を講じれば非常に魅力的なガーデニングプランツになる

-

繁殖力や冬越しの管理に不安がある場合は鉢植えでの栽培が最も確実で推奨される

-

鉢植えであれば成長範囲をコントロールでき季節に応じた場所の移動も容易になる

-

地植えで楽しみたい場合は根の広がりを物理的に防ぐ「根止め」の設置が有効な対策となる

-

栽培の基本は日当たりと風通しの良い場所を選ぶこと

-

基本的な育て方は比較的簡単でポイントを押さえれば初心者でも十分に楽しめる

-

咲き終わった花がらをこまめに摘み取ることで開花期間が長くなり花数も増える

-

伸びすぎた枝は生育期であればいつでも剪定でき樹形を美しく保つことが可能

-

結論として「植えてはいけない」は誤解でありその特性を理解した上での計画的な管理が何よりも重要である