「大根の種まきは いつまでできるの?」家庭菜園で人気の野菜だからこそ、そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

大根の育て方を初心者の方が学ぶ上で、春大根や夏大根の種まき時期、そして特に重要な秋まきが10月に入ってからでも間に合うのか、というのは大きな関心事です。種まき時期の遅れは、その後の生育に大きく影響を与えます。適切な気温を見極め、正しいやり方で種をまくことが成功の鍵を握ります。

この記事では、土作りに欠かせない石灰や肥料の使い方から、大根の育て方でプランター栽培を選ぶ際のポイント、さらには栽培時期ごとのおすすめの品種、そして初心者が陥りがちなよくある失敗まで、網羅的に解説していきます。

この記事のポイント

- 季節ごとの大根の正確な種まき時期

- 種まきが遅れた場合の具体的な対処法

- 初心者でも失敗しない大根の育て方の全ステップ

- プランター栽培と地植え栽培それぞれのコツ

大根の種まきはいつまで?季節ごとの栽培時期

ポイント

- 春大根の種まき時期とポイント

- 夏大根の種まき時期はいつから?

- 秋まきは10月でも間に合う?

- 種まき時期を左右する気温の目安

- 種まきが遅れた場合の対処法

春大根の種まき時期とポイント

春に種をまいて初夏に収穫する春大根は、みずみずしさが魅力ですが、栽培には少しコツが必要です。春大根の種まき時期は、一般的に4月上旬から5月中旬ごろまでが適期とされています。しかし、この時期はまだ気温が不安定なため、注意が必要です。

最も重要なポイントは「トウ立ち」を避けることです。トウ立ちとは、大根が根を太らせる前に花を咲かせるための茎(花茎)を伸ばしてしまう現象を指します。種まき後に一定期間、低温にさらされると発生しやすく、一度トウ立ちすると根が大きくならず、中がスカスカの「す入り」にもなりやすくなります。

トウ立ちを防ぐための注意点

春大根の栽培で失敗しないためには、必ず気温が13℃以上になってから種まきを行うことが重要です。また、ビニールトンネルや不織布を活用して保温し、低温から苗を守る工夫も効果的です。品種選びも大切で、「おはる」や「YRてんぐ」といった、トウ立ちしにくい「晩抽性(ばんちゅうせい)」の品種を選ぶことを強くおすすめします。

春まきは栽培期間が比較的短く、病害虫の活動が活発になる前に収穫できるメリットもあります。適切な時期と品種を選び、温度管理に気を配ることで、美味しい春大根の収穫が期待できるでしょう。

夏大根の種まき時期はいつから?

夏に収穫を目指す夏大根は、栽培期間が短く、辛味の効いたさっぱりとした味わいが特徴です。しかし、高温多湿の環境で育てるため、病害虫のリスクが高まるなど、栽培難易度はやや高めになります。

夏大根の種まき時期は地域差もありますが、おおむね7月上旬から8月上旬ごろが一般的です。この時期に種をまくことで、猛暑のピークを少し過ぎた頃から本格的に生育し、秋の気配が感じられる頃に収穫期を迎えます。

夏大根栽培の成功ポイント

夏大根の栽培で最も重要なのは、暑さに強い品種を選ぶことです。「献夏37号」のように、耐暑性や耐病性に優れた品種がおすすめです。また、高温による土の乾燥や地温の上昇を防ぐため、以下の対策が有効です。

- 敷きわらやマルチング:株元にわらや刈草を敷くことで、土の水分蒸発と地温の上昇を抑えます。

- 水やり:土の表面が乾いたら、朝夕の涼しい時間帯にたっぷりと水を与えます。

- 防虫ネット:アブラムシやコナガなどの害虫被害を防ぐため、種まき直後から防虫ネットでトンネル栽培するのが最も確実な方法です。

夏大根は種まきから収穫までの期間が50日〜60日程度と短いのが魅力です。適切な品種選びと、夏の暑さや害虫への対策をしっかりと行うことが、成功への近道となります。

秋まきは10月でも間に合う?

家庭菜園で大根を栽培するなら、最もおすすめで失敗が少ないのが秋まきです。涼しい気候を好む大根にとって、秋は最適な生育環境であり、病害虫の発生も少なくなるため、初心者の方でも安心して挑戦できます。

秋まきの一般的な適期は8月下旬から9月中旬です。この時期に種をまくと、年末から冬にかけて、甘みがのった美味しい大根を収穫できます。

では、「10月に種まきが遅れてしまった場合はどうなるのか?」という疑問ですが、結論から言うと、地域や品種を選べば10月上旬ごろまでなら栽培は可能です。ただし、いくつかの注意点があります。

10月に種まきする場合の注意点

10月に入ると気温が下がり、生育スピードが遅くなるため、通常よりも収穫までの日数が長くなります。また、本格的な冬の寒さが来る前に、ある程度まで根を太らせる必要があります。そのため、以下の点を考慮してください。

- 早生品種を選ぶ:収穫までの日数が短い品種(例:「耐病総太り」など)を選びましょう。

- 寒冷地は避ける:冬の到来が早い北海道や東北などの寒冷地では、10月からの種まきは収穫が困難になる可能性が高いです。

- 防寒対策:ビニールトンネルなどを活用し、霜や凍結から守る準備をしておくと安心です。

10月中旬を過ぎてしまうと、生育途中で厳しい寒さを迎えることになり、根が十分に太らないまま冬を越してしまうリスクが高まります。秋まきに挑戦する場合は、できるだけ9月中には種まきを終えるのが理想的と言えるでしょう。

種まき時期を左右する気温の目安

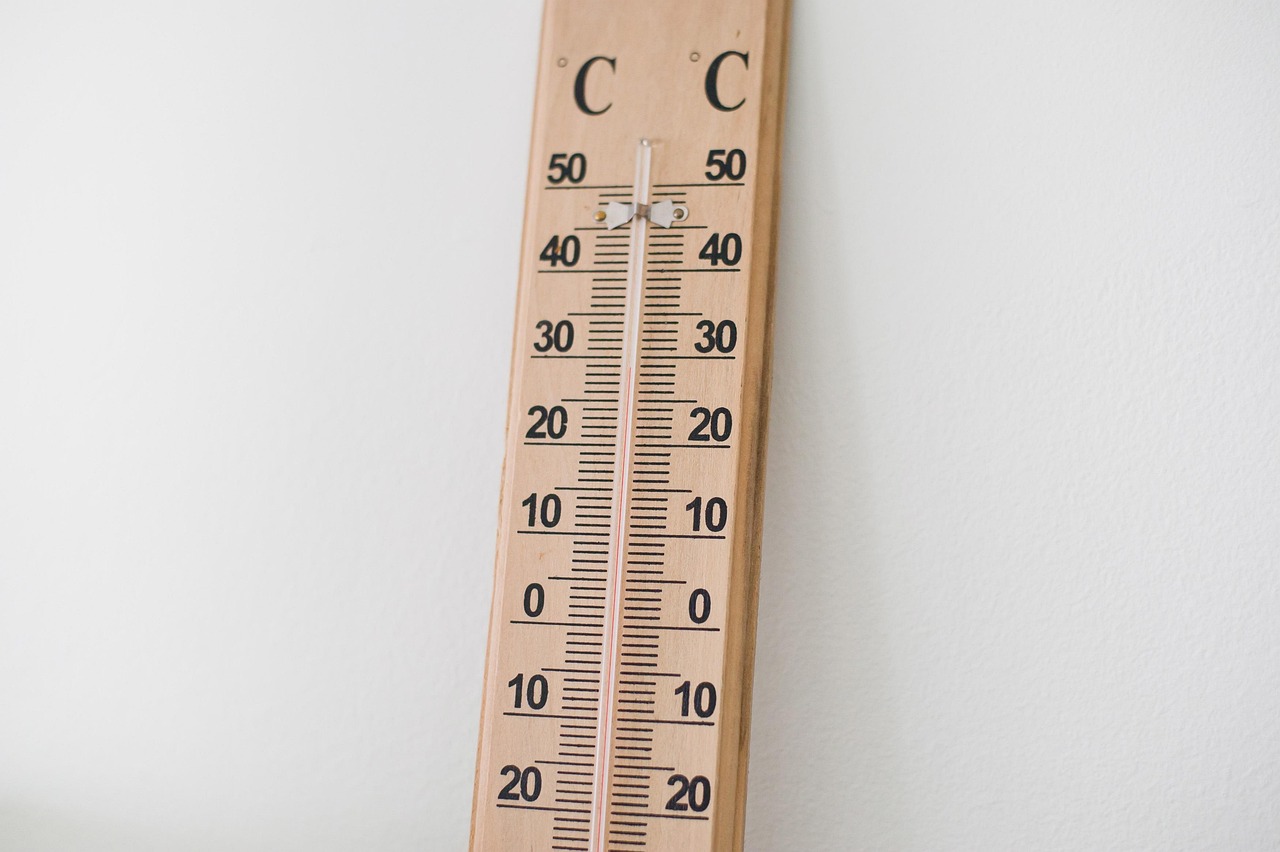

大根の栽培において、種まきの暦(カレンダー)上の時期だけでなく、「気温」を基準に判断することは、失敗を避ける上で非常に重要です。大根には、生育に適した「生育適温」と、発芽に適した「発芽地温」があります。

大根の生育に適した温度

- 生育適温:15℃〜20℃

- 発芽地温:15℃〜25℃

大根は冷涼な気候を好む野菜であり、生育適温である15℃〜20℃の期間が最も長く確保できる「秋まき」が最も栽培しやすいのはこのためです。

春まきの場合は、平均気温が13℃を下回る時期に種まきをすると、前述の「トウ立ち」のリスクが非常に高くなります。逆に、夏まきの場合は、発芽地温を超えて地温が高くなりすぎると、発芽率が低下したり、発芽しても初期生育が悪くなったりすることがあります。そのため、猛暑が続く時期には、遮光ネットを利用したり、夕方に種をまいて涼しい夜間に発芽を促すなどの工夫が必要です。

種まきが遅れた場合の対処法

「うっかりしていて種まきの適期を逃してしまった…」そんな時でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。種まきが遅れてしまった場合でも、いくつかの対処法を講じることで、収穫に至る可能性は残されています。

種まきの遅れがもたらす主な問題は、生育期間が短くなることです。特に秋まきで遅れた場合は、根が十分に太る前に厳しい寒さが来てしまい、生育が止まってしまうリスクがあります。春まきで遅れた場合は、根が太る前に気温が上がりすぎてしまい、品質が低下する可能性があります。

これらの問題をカバーするための対処法は以下の通りです。

種まきが遅れた時の3つの対策

- 生育期間の短い「早生(わせ)品種」を選ぶ

最も効果的な対策です。通常90日程度かかる晩生(おくて)品種に対し、50日〜60日で収穫できる早生品種を選べば、生育期間の短さをカバーできます。ミニ大根なども生育が早いため、選択肢の一つになります。 - 保温・防寒対策を徹底する

特に秋まきで遅れた場合に有効です。種をまいた直後から不織布のべたがけやビニールトンネルを設置し、地温を確保して初期生育を促します。霜が降りる季節になっても、保温を続けることで生育期間を少しでも長く確保できます。 - 追肥管理を的確に行う

生育初期の栄養が重要になります。間引きを行ったタイミングで的確に追肥を行い、スタートダッシュをサポートします。ただし、肥料の与えすぎは「肥料やけ」や根が割れる原因になるため、規定量を守ることが大切です。

もちろん、適期にまくのが最も良い結果につながりますが、もし遅れてしまった場合は、これらの対策を試してみてください。栽培環境やその後の天候にも左右されますが、美味しい大根を収穫できる可能性は十分にあります。

大根の種まきはいつまで?失敗しない育て方のコツ

ポイント

- 初心者でも安心な大根の育て方

- 土作りに石灰は必要?

- 適切な肥料のやり方とタイミング

- プランターでの大根の育て方

- 失敗しない種まきのやり方

- 栽培におすすめの品種

- 根が割れるなどよくある失敗

- 疑問解決!大根の種まきはいつまで?

初心者でも安心な大根の育て方

大根は家庭菜園の入門としても人気の野菜ですが、まっすぐで形の良い大根を育てるには、いくつかの基本的なステップを抑えることが大切です。ここでは、特に初心者の方が失敗しないための育て方の流れを解説します。

大根栽培の基本ステップ

- 土作り:種まきの2週間以上前から準備を始めます。大根は根を深く伸ばすため、最低でも30cm以上の深さまでしっかりと耕します。

- 畝立て:水はけを良くするため、幅60cm、高さ10cm程度の畝を作ります。

- 種まき:株間を30cm程度あけ、1か所に4〜5粒の種を「点まき」します。

- 間引き:生育に応じて計3回間引きを行い、最終的に最も元気な1本を残します。

- 追肥・土寄せ:間引きのタイミングで追肥を行い、株が倒れないように土寄せをします。

- 収穫:品種にもよりますが、種まきから60日〜90日後、根の直径が6〜7cmになったら収穫の目安です。

この一連の流れの中でも、特に重要なのが「土作り」と「間引き」です。土の中に石や固い土の塊があると、根が分かれてしまう「また根」の原因になります。また、間引きをためらって株間が狭いままだと、お互いが競争してしまい、根が十分に太ることができません。

初めての方は、病害虫の被害が少なく、気候も安定している秋まき(8月下旬〜9月中旬)から挑戦するのが最もおすすめです。基本のステップを守れば、初心者の方でも立派な大根を収穫する喜びを味わうことができるでしょう。

土作りに石灰は必要?

大根の土作りにおいて、「石灰をまくべきか」は多くの人が悩むポイントです。結論から言うと、日本の土壌は酸性に傾きがちなので、多くの場合、石灰(苦土石灰など)を施して土壌酸度を調整する必要があります。

大根の栽培に最適な土壌酸度は、pH5.5〜6.8の弱酸性から中性です。土が酸性に強く傾いていると、生育が悪くなったり、病気にかかりやすくなったりします。石灰には、この酸性の土壌を中和させる働きがあります。

石灰を使う際の重要な注意点

石灰は非常に重要な土壌改良材ですが、使い方を間違えると逆効果になることもあります。以下の2点に注意してください。

- 施しすぎない:

石灰をまきすぎると、土がアルカリ性に傾きすぎてしまい、特定の栄養素が吸収されにくくなるなどの生育障害が出ることがあります。適量は1平方メートルあたり100g〜150g(2〜3握り)が目安です。 - 種まきの直前にまかない:

石灰をまいてからすぐに種をまくと、発芽に悪影響が出ることがあります。必ず種まきの2週間以上前に畑にまき、土とよく混ぜ込んでなじませておくことが重要です。

もし可能であれば、市販の土壌酸度計で畑のpHを測定してから石灰の量を決めると、より確実な土作りができます。適切な量の石灰を適切なタイミングで使用することが、健康な大根を育てるための第一歩となります。

適切な肥料のやり方とタイミング

美味しい大根を育てるためには、肥料を適切な量とタイミングで与えることが不可欠です。肥料が少なすぎると根が太りませんが、逆に多すぎると葉ばかりが茂ってしまったり、根が割れたりする原因になります。大根の肥料は、種まき前に土に混ぜ込む「元肥(もとごえ)」と、生育の途中で与える「追肥(ついひ)」の2段階で考えます。

1. 元肥

元肥は、大根が初期に成長するための栄養分です。種まきの1週間前までに、堆肥と化成肥料を畑全体にまいて、土とよく混ぜ込みます。

- 堆肥:1平方メートルあたり約2kg。未熟な堆肥は根が分かれる原因になるため、必ず完熟したものを使用します。

- 化成肥料:1平方メートルあたり約100g〜150g(2〜3握り)。窒素・リン酸・カリが8-8-8など同量で配合されたものが使いやすいです。

2. 追肥

追肥は、生育の様子を見ながら栄養を補うために行います。タイミングを逃さず、適量を与えることがポイントです。追肥は、間引きを行うタイミングに合わせて2回行いましょう。

メモ

追肥のタイミングと方法

1回目:本葉が2〜3枚になり、2回目の間引きをした後。

2回目:本葉が6〜7枚になり、最後の間引き(1本立ち)をした後。

どちらのタイミングでも、1平方メートルあたり化成肥料を30g〜50g(1握り程度)を、株の周りにパラパラとまきます。肥料が直接株にかからないように注意し、まいた後は軽く土と混ぜ合わせながら、株元に土寄せをしてください。

特に、肥料の三大要素である「窒素・リン酸・カリ」のうち、窒素成分が多すぎると葉ばかりが大きくなる「葉ボケ」という状態になりやすいため、肥料の与えすぎには十分注意が必要です。

プランターでの大根の育て方

「庭や畑はないけれど、大根を育ててみたい」という方には、プランター栽培がおすすめです。ポイントさえ押さえれば、ベランダなどの省スペースでも手軽に大根作りを楽しむことができます。

プランター栽培 3つの重要ポイント

- プランターの深さを確保する

大根は根を長く伸ばす野菜なので、プランターの深さが最も重要です。一般的な青首大根を育てるなら深さ40cm以上、ミニ大根であれば最低でも深さ30cmの深型プランターを用意しましょう。深さが足りないと、根が底に当たってしまい、短く詰まった大根になってしまいます。 - 品種選びを工夫する

プランター栽培には、限られたスペースでも育てやすい品種が向いています。根が短くコンパクトに育つ「三太郎」や「ころっ娘」などのミニ大根や、丸い形が特徴の聖護院大根などがおすすめです。 - 水やり管理を徹底する

地植えと違い、プランターは土が乾燥しやすいのが特徴です。特に夏場は水切れに注意が必要です。土の表面が乾いたら、プランターの底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。ただし、水のやりすぎは根腐れの原因になるため、土の湿り具合をよく確認しましょう。

用土は市販の「野菜用培養土」を使えば、肥料などが調整済みで手軽に始められます。種まきは、プランターの大きさに合わせて株間を15cm〜20cm程度あけ、1か所に4〜5粒まきます。その後の間引きや追肥は、地植え栽培と同様に行います。手軽に始められるプランター栽培で、自家製大根の収穫に挑戦してみてはいかがでしょうか。

失敗しない種まきのやり方

大根栽培のスタートである種まきは、その後の生育を大きく左右する重要な作業です。正しいやり方で行うことで、発芽率を高め、健康な苗を育てることができます。

準備するもの

- 大根の種

- ビール瓶や空き缶など、底が平らなもの

- ジョウロ

種まきのステップ

- まき穴を作る

土作りと畝立てが終わった場所に、株間を30cm程度あけて、ビール瓶などの底を押し付け、深さ1cm〜1.5cmほどのまき穴を作ります。底を平らにすることで、種が同じ深さにまかれ、発芽が揃いやすくなります。 - 種をまく

作ったまき穴1つにつき、種が重ならないように4〜5粒をパラパラとまきます(点まき)。複数粒まくのは、発芽しなかった場合のリスクを減らし、最終的に最も生育の良い苗を選ぶためです。 - 土をかける(覆土)

種の周りの土を優しく寄せ、1cmほどの厚さで土をかぶせます。土を厚くかけすぎると、発芽の妨げになるので注意しましょう。 - 軽く押さえる

かけた土を、手のひらで軽く押さえて鎮圧します。これにより、種と土が密着し、種が水分を吸収しやすくなります。 - 水やりをする

最後に、ハス口をつけたジョウロで、土が流れないように優しくたっぷりと水をやります。発芽するまでは、土が乾燥しないように管理することが重要です。

栽培におすすめの品種

大根には非常に多くの品種があり、それぞれに特徴があります。栽培する季節や目的に合わせて最適な品種を選ぶことが、栽培を成功させるための重要な第一歩です。ここでは、「春まき」「秋まき」「プランター栽培」の3つのカテゴリでおすすめの品種を紹介します。

| 栽培タイプ | 代表的な品種 | 特徴 |

|---|---|---|

| 春まきにおすすめ | おはる、YRてんぐ、天宝 | 低温でも花芽がつきにくく、トウ立ちしにくい「晩抽性(ばんちゅうせい)」品種。す入りも遅く、春栽培のリスクを軽減できる。 |

| 秋まきにおすすめ(初心者向け) | 耐病総太り、YRくらま、冬自慢 | ウイルス病や軟腐病などの病気に強い「耐病性」を持つ品種。生育旺盛で作りやすく、家庭菜園の定番。味が良く、長く畑における品種も多い。 |

| プランター栽培におすすめ | 三太郎、ころっ娘、聖護院大根 | 根が短くコンパクトに育つミニ大根や、横に丸く育つ品種。限られた深さのプランターでも育てやすい。短期間で収穫できるのも魅力。 |

初めて栽培する方は、まず最も育てやすい秋まき向けの「耐病総太り」から始めてみるのが良いでしょう。栽培に慣れてきたら、春まきや少し変わった品種に挑戦してみるのも家庭菜園の醍醐味です。

根が割れるなどよくある失敗

せっかく育てた大根が、うまく育たなかったり、形が悪くなってしまったりするのは悲しいものです。ここでは、家庭菜園でよくある失敗例とその原因、対策を解説します。事前に知っておくことで、多くの失敗は防ぐことができます。

| よくある失敗 | 主な原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 根が二股、三股になる(また根) | ・土の中に石や未熟な堆肥、硬い土の塊がある ・根に害虫(ネコブセンチュウなど)の被害がある |

・土を30cm以上の深さまでよく耕し、石などを取り除く ・必ず完熟した堆肥を使用する |

| 根が太らない | ・間引きが遅れ、株間が狭い ・肥料の窒素分が多すぎて葉ばかり茂る(葉ボケ) ・日照不足 |

・適切なタイミングで間引きを行い、最終的に株間を30cm確保する ・肥料、特に追肥のやりすぎに注意する ・日当たりの良い場所で育てる |

| 根にひびが入る(裂根) | ・収穫が遅れ、根が育ちすぎた ・乾燥した状態が続いた後に、急に大雨が降るなどして土の水分量が急激に変化した |

・収穫適期を逃さず、早めに収穫する ・土が乾燥しすぎないよう、適度な水やりを心がける |

| 中がスポンジ状になる(す入り) | ・収穫が遅れた(老化現象) ・春まきでトウ立ちしてしまった ・肥料の与えすぎで急成長した |

・必ず収穫適期を守る ・春まきではトウ立ちしにくい品種を選び、温度管理を行う |

これらの失敗は、多くが土作りや間引き、収穫のタイミングといった基本的な作業に関連しています。一つ一つの工程を丁寧に行うことが、美味しい大根作りへの一番の近道です。

疑問解決!大根の種まきはいつまで?

この記事では、大根の種まき時期に関する疑問から、初心者でも失敗しないための具体的な育て方までを詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをリスト形式でまとめます。

-

大根の種まきは主に春まきと秋まきがあり、初心者には秋まきが最もおすすめ

-

春まきは4月〜5月中旬が適期だが、13℃以下の低温に注意が必要

-

トウ立ちを防ぐため、春まきでは晩抽性の品種を選ぶのが重要

-

夏まきは7月〜8月上旬で、耐暑・耐病性のある品種を選ぶ

-

最も育てやすい秋まきは8月下旬〜9月中旬がベストシーズン

-

秋まきが遅れた場合、10月上旬までなら早生品種で対応できる可能性がある

-

生育適温は15℃〜20℃で、この気温を基準に種まき時期を判断するのが確実

-

土作りでは、酸度調整のための石灰を2週間前、元肥を1週間前に施す

-

まっすぐな大根のためには、30cm以上の深さまでよく耕すことが不可欠

-

プランター栽培では、最低でも深さ30cm以上の深型プランターを選ぶ

-

種まきは1か所に4〜5粒の点まきにし、生育に応じて3回間引きを行う

-

追肥は間引きのタイミングで2回行い、土寄せも同時に実施する

-

また根や根割れなどの失敗は、丁寧な土作りと適切な収穫時期で防げる

-

栽培する季節や場所に合わせて、最適な品種を選ぶことが成功の鍵

-

大根の種まきはいつまでという疑問は、品種と栽培方法の工夫で解決できる