「トクサを植えてはいけない」と聞いたことがありませんか?この記事では、庭づくりやガーデニングを考えている方に向けて、トクサを植える際に知っておきたい注意点をわかりやすく解説します。

トクサは、見た目が涼しげで和の雰囲気を演出できることから、庭やインテリアに取り入れたいという声も多い人気の植物です。ですが一方で、「植えてはいけない理由」があるのも事実。特にその強すぎる繁殖力や、地下茎による広がりは予想以上に厄介で、適切な管理が求められます。

本記事では、まずトクサがどんな植物なのかを紹介しつつ、縁起や風水との関係性、注意が必要な毒性、そして鉢植えでの育て方や植える場所はどこがいいかなど、実際に育てる前に押さえておきたい情報を丁寧にまとめました。

また、冬に枯れる?という疑問や、正しい剪定方法、増えすぎたときの根絶対策まで、実用的な知識も充実。さらに、意外と知られていない使い方や、失敗しない植え方・育て方のコツも紹介しています。

トクサをうまく取り入れるには、事前の準備と理解が欠かせません。この記事を読めば、トクサを植えるべきかどうか、あなた自身でしっかり判断できるようになります。まずはじっくり読み進めて、失敗しないガーデニングの参考にしてください。

この記事のポイント

- トクサを植えてはいけない理由とその背景

- 地下茎による繁殖のリスクと対策方法

- トクサの育て方や剪定・駆除のポイント

- 縁起や風水、使い方などの活用面とのバランス

トクサは植えてはいけないって本当?

ポイント

- トクサってどんな植物?特徴をチェック

- 植えてはいけない理由は地下茎にあり

- 庭の植物が育たなくなることも?

- 駆除が大変すぎるってウワサの真相

- 実はちょっと注意が必要な毒性の話

トクサってどんな植物?特徴をチェック

トクサは、日本の庭や生け花、和風のアレンジメントなどでよく見かける植物のひとつです。見た目はスリムでまっすぐ。竹のように節があり、どこか凛とした印象を与えることから、和モダンな雰囲気を演出したいときにも人気があります。

この植物の学名は「Equisetum hyemale(エクイセタム・ヒエマーレ)」。トクサ科トクサ属に分類され、シダ植物の一種としても知られています。つくし(スギナ)と同じ仲間ですが、枝分かれせず、シンプルな見た目をしています。

そんなトクサの大きな特徴を、以下にまとめました。

トクサの主な特徴

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 茎の構造 | 中が空洞になっており、まっすぐに伸びる。節があり、引っ張るとスポッと抜ける。 |

| 表面の質感 | ざらざらとしていて、乾燥させると天然のやすりとして使用可能。 |

| 葉の形状 | 葉のような部分は「はかま」と呼ばれる構造で、茎の節にギザギザ状に付く。 |

| 繁殖方法 | 地下茎で広がり、節から胞子を出して増えることもある。 |

| 見た目 | 和の雰囲気を醸し出すため、庭園や盆栽、フラワーアレンジに重宝される。 |

このように、トクサは他の植物とは一線を画す独特な構造を持っています。特に注目したいのは、茎の表面に蓄積された「ケイ酸」。この成分によってトクサは非常に硬くなり、木材やつげぐしを磨く“ヤスリ”として古くから活用されてきました。今でも漆器やクラリネットのリード調整など、細かい作業の道具として使われることがあります。

ただし、トクサは園芸初心者にとってやや扱いが難しい側面もあります。繁殖力が強いため、どんどん広がってしまうことがあるからです。とくに地植えで油断すると、想像以上に増えてしまうケースが多いです。

このように、トクサは見た目の美しさだけでなく、機能性も兼ね備えたユニークな植物ですが、育てるには少しコツが必要です。次の見出しでは、なぜ「植えてはいけない」と言われるのか、その背景を詳しく見ていきましょう。

植えてはいけない理由は地下茎にあり

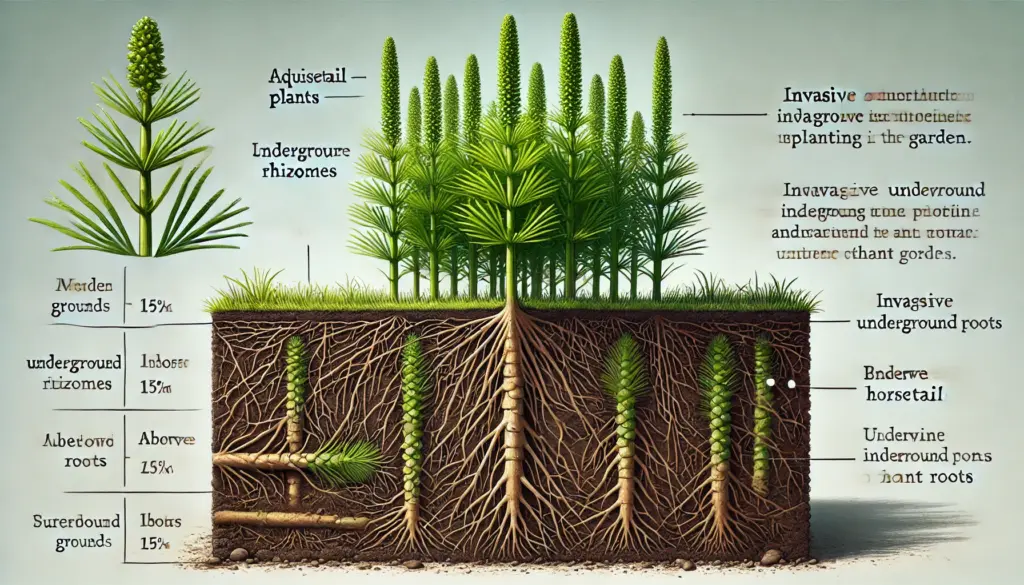

トクサを庭に植えるとき、よく耳にするのが「トクサは植えてはいけない」という声です。見た目はスリムで涼しげですが、その印象に反して、非常に強い生命力と繁殖力を持っています。その最大の要因が「地下茎」の存在です。

トクサは地上に見える茎のほかに、地面の下で「地下茎」と呼ばれる茎を横に広げて増殖します。これが非常に厄介なのです。地下茎は人の目に見えない場所で広がるため、制御が難しく、思わぬ場所から茎が顔を出すこともあります。

地下茎による問題点

-

知らない間に隣の敷地に侵入する

-

他の植物の根域に入り込み、生育を妨げる

-

完全な駆除が難しい(地上部を刈っても再生する)

-

除草剤も効きにくいケースがある

これらの特性により、トクサを「軽い気持ちで」庭に植えてしまうと、後から後悔するケースが少なくありません。特に、花壇や芝生の近くに植えてしまうと、他の植物に悪影響を与える可能性があります。

ここで、トクサの地下茎による広がりを抑えるための代表的な対策を見てみましょう。

地下茎の広がりを防ぐ方法

| 対策方法 | 解説 |

|---|---|

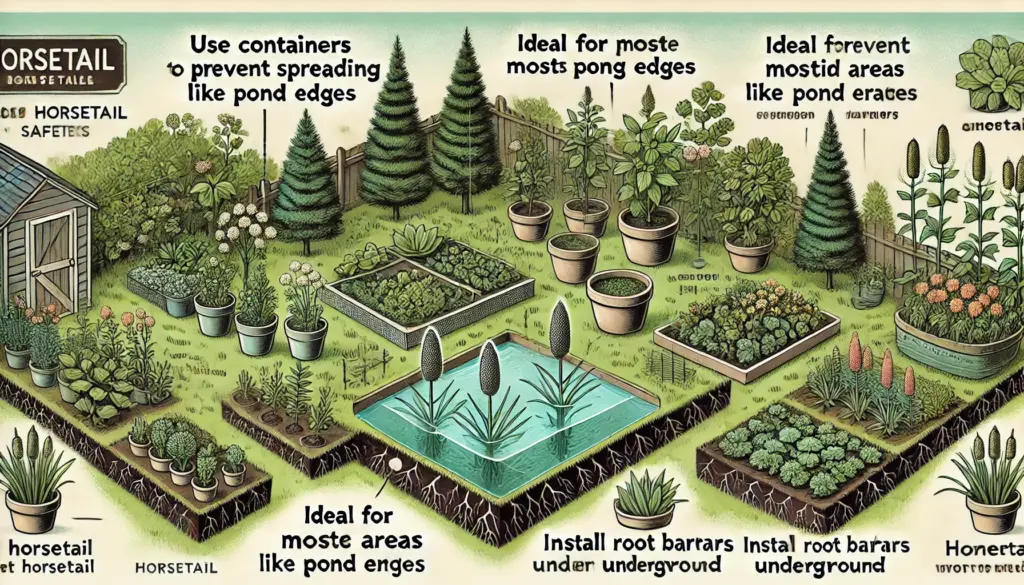

| 鉢植えで育てる | 地中での広がりを制限できる。鉢底から茎が出ないよう注意。 |

| あぜ板やコンクリートで囲う | 地中にバリアを作り、侵出を防止。深さ30cm以上がおすすめ。 |

| 防草シートを使う | 地下茎の伸びる方向を限定し、繁殖エリアを抑える。 |

このように、あらかじめ繁殖リスクに備えておけば、トクサを安全に楽しむことは可能です。ただし、地植えにする場合は「対策をしないまま植える」のは絶対に避けるべきです。

また、駆除を考える場合も、トクサは非常に根が深く再生力が強いため、1度の作業で完全に取り除くのは難しいことがほとんどです。除草剤も万能ではないため、複数年にわたる継続的な対策が必要となる場合があります。

このような特性を知らずに植えてしまうと、「庭全体をトクサが覆ってしまった」「隣の敷地にまで広がった」など、思わぬトラブルにつながることもあります。

言ってしまえば、トクサは非常に魅力的な植物ですが、その力を正しく理解し、適切に管理しないと「厄介な存在」に変わってしまうということです。

庭の植物が育たなくなることも?

トクサを庭に植えると、他の植物の生育が悪くなるという話を耳にしたことはありませんか?これは実際によくあるケースで、トクサの繁殖力の強さが関係しています。特に、複数の植物を同じスペースで育てている方にとっては、見逃せないポイントです。

なぜ他の植物に悪影響が出るのか。その一因は、トクサが「地下茎」でどんどん広がっていく性質を持っていることにあります。地下茎は、土の中を横に這うように伸びていき、そのルート上にある他の植物の根に干渉してしまいます。これにより、周囲の植物の根がスペースや養分、水分を奪われ、十分に成長できなくなる可能性があるのです。

特に注意が必要なのは、以下のような植物たちです。

-

浅い根を持つ花壇の草花

-

水分を多く必要とする多年草

-

根が弱い野菜類

これらは、トクサの勢いに押されやすく、成長が妨げられるリスクが高いです。見た目には共存しているように見えても、地下では静かに“領土争い”が繰り広げられていると考えるとイメージしやすいかもしれません。

ここで、トクサの影響を受けやすい植物の具体例と、その理由をまとめてみましょう。

| 影響を受けやすい植物 | 理由 |

|---|---|

| マリーゴールドやパンジー | 根が浅く、トクサの地下茎と競合しやすい |

| ミントやシソなどのハーブ | 土壌の水分や栄養が奪われやすい |

| レタスやホウレンソウなどの葉物野菜 | 生育期間が短く、環境変化に弱い |

このように、トクサの旺盛な成長は、他の植物にとっては「成長の妨げ」になってしまうことがあります。

どうしても庭に植えたい場合は、スペースを明確に分けることが大切です。例えば、レンガで仕切ったり、あらかじめ地下に根止めシートやあぜ板を入れるなど、トクサの勢力を制限する工夫が必要になります。

また、鉢植えで管理する方法も有効です。根の広がりを物理的に制限できるため、他の植物とのトラブルを避けやすくなります。

ガーデニングにおいては、植物同士の“相性”も重要なポイントです。美しい庭づくりを目指すなら、トクサの特性を理解し、慎重に配置を考えることが求められます。

駆除が大変すぎるってウワサの真相

トクサは見た目のスタイリッシュさから「おしゃれな庭にぴったり」と思われがちですが、一度増えすぎてしまうと、駆除が非常に厄介です。「駆除が大変すぎる」というウワサは決して大げさではなく、むしろ実態をよく表しています。

なぜ駆除が難しいのかというと、トクサの生命力と再生力が異常に高いためです。茎の部分だけを抜いても、地下に残った茎や根の一部から、すぐに新しい芽が出てきます。見えないところでどんどん広がっていくので、表面上は「きれいに抜けた」と思っても、数週間後にはまた元通り…という事態になりがちです。

以下は、トクサの駆除が難しい理由をわかりやすく整理したものです。

トクサ駆除の難しさ

| 駆除が難しい理由 | 解説 |

|---|---|

| 地下茎が広く深く伸びる | 地上部を刈っても、地下にある茎から復活する |

| 分枝や再生力が高い | 少しでも根が残れば再び生えてくる可能性が高い |

| 除草剤が効きにくい | 表面の葉が少ないため、薬剤の吸収率が低い |

| 周囲の植物にも影響が出る | 除草剤を使うと他の植物まで枯れてしまうリスクがある |

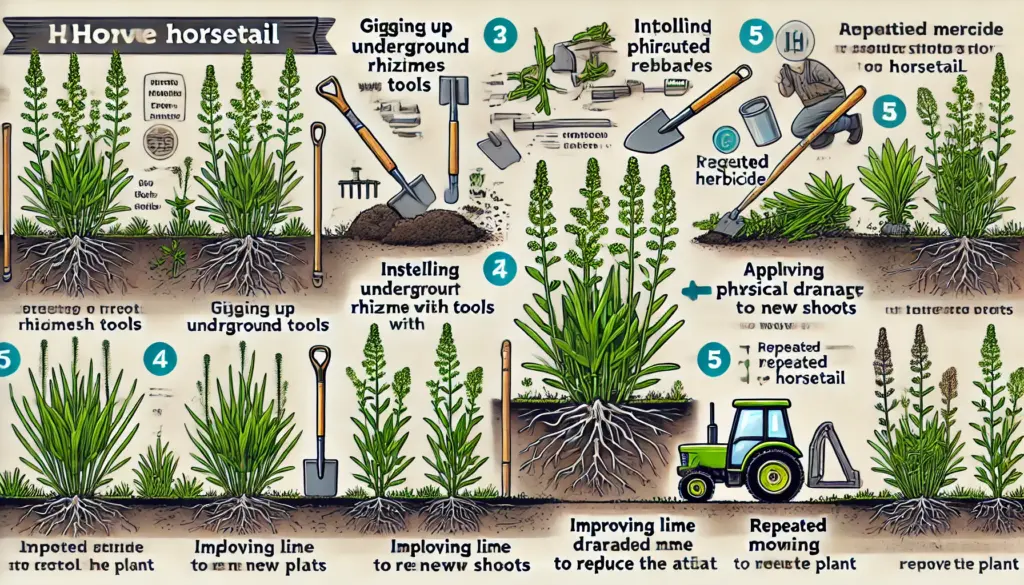

このように、トクサを根絶するには、地上部と地下部の両方にアプローチする必要があります。では、どのような駆除方法があるのでしょうか。

トクサ駆除の主な方法

-

こまめな手作業での掘り起こし

-

地中30cm以上をスコップで掘り、地下茎ごと取り除きます。

-

労力は大きいですが、もっとも確実な方法です。

-

-

専用の除草剤を使う

-

グリホサート系やMCPP液剤などが効果的とされています。

-

複数回の散布が必要で、根気がいります。

-

-

物理的にバリアを張る

-

防草シートやあぜ板を使用して再侵入を防ぐのも効果的です。

-

一方で、駆除を焦ると、かえって逆効果になることもあります。例えば、大量の除草剤を一度に使うと、薬害が残って土壌そのものが弱ってしまう恐れがあります。また、無理に引き抜くことで、逆に地下茎を傷つけて分裂・再生を促してしまうことも。

このように考えると、最初から“植えない”選択をするか、鉢植えなどで管理する前提で導入するのが最も無難と言えるでしょう。

トクサの駆除は、時間も手間もかかる作業です。安易に植えてしまう前に、将来的な管理や撤去の難しさについてしっかりとイメージしておくことが大切です。繰り返しますが、慎重な判断が必要な植物です。

実はちょっと注意が必要な毒性の話

トクサは古くから日本人の暮らしに利用されてきた植物で、歯磨きや木工品の研磨などにも使われていた実績があります。そのため「安全な植物」という印象を持っている方も多いのではないでしょうか。確かに、少量を触ったり、軽く使ったりする分には問題はないとされています。しかし、じつはトクサにも「注意すべき毒性」があることを知っておいて損はありません。

まず、トクサの茎や根には「ケイ酸」や「アルカロイド」といった成分が含まれています。これらの成分は、少量では人体に害を及ぼさないことが多いのですが、大量摂取や長期的な接触にはリスクが伴います。特に「アルカロイド」は、種類によっては神経系に影響を与えるものもあり、過剰に取り込むと中毒症状やビタミンB1欠乏の原因になるとも言われています。

以下は、トクサの毒性に関するポイントをまとめた表です。

| 毒性のある成分 | 特徴と影響 |

|---|---|

| ケイ酸(シリカ) | 表皮が硬くなる成分。過剰摂取すると内臓に負担をかけることも。 |

| アルカロイド | 多量摂取で神経系に悪影響。場合によっては中毒症状の可能性も。 |

このため、小さなお子さんやペットがいるご家庭では、トクサの管理には少しだけ気をつけておく必要があります。例えば、犬や猫がトクサをかじってしまったり、子どもが誤って口に入れてしまったりすると、体調を崩す可能性がないとは言い切れません。

安全に楽しむためには、以下の点を意識するとよいでしょう。

-

子どもの手が届かない場所に植える

-

ペットの散歩コースに植えない

-

剪定時は軍手を着用し、手洗いを忘れない

-

食用には絶対に使用しない

また、トクサを薬草として利用する「木賊(もくぞく)」という民間療法もありますが、これもあくまで経験的に伝えられてきた使い方です。自己判断で煎じて飲むなどの使用は避けたほうがよいでしょう。

このように、トクサは見た目も使い道も魅力的な植物ではありますが、少しの知識と配慮があれば、より安全に楽しむことができます。普段の暮らしに取り入れる際には、「過信しすぎないこと」がポイントです。

これを踏まえて、次は安全に育てるための方法や注意点について詳しく解説していきます。

植えてはいけないトクサの育て方

ポイント

- 鉢植えなら安心?育て方のコツ

- 植えるならどこがいい?場所選びのヒント

- 増えすぎ防止に!剪定のタイミングと方法

- トクサは冬に枯れる?季節ごとの対策

- どうやって駆除する?根絶に向けた方法

- 実は便利!トクサの意外な使い方

- トクサは縁起がいい?風水との関係

鉢植えなら安心?育て方のコツ

トクサを庭に直接植えると、地下茎が広がって手がつけられなくなる可能性があるため、「鉢植えで育てた方がいい」と言われることが多いです。これは事実であり、トクサを手軽に楽しみたい方には鉢植えがとてもおすすめの方法です。

鉢植えで育てるメリットは次のようにまとめられます。

-

地下茎の広がりを防げる

-

管理がしやすい(剪定・水やりなど)

-

移動ができるため、日照調整や寒さ対策が楽

-

他の植物への影響を避けられる

こうした特徴から、特に初心者や、庭のスペースが限られている方にも向いています。

それでは、トクサを鉢植えで育てる際のポイントを具体的に見ていきましょう。

トクサ鉢植えの育て方チェックリスト

| 項目 | コツや注意点 |

|---|---|

| 鉢の選び方 | 底に穴のある深めの鉢がベスト。地下茎の伸びを抑えるため。 |

| 土の種類 | 水はけが良く、保水性もある土が理想。赤玉土や園芸用培養土が向いています。 |

| 水やり | 湿り気を好むため、土の表面が乾いたらしっかり水を与える。夏は乾きやすいので要注意。 |

| 肥料 | 基本的には不要。必要であれば緩効性の化成肥料を春〜秋に控えめに与える。 |

| 日当たり | 明るい日陰がベスト。夏の直射日光や西日は避けましょう。 |

| 冬越し | 気温が0℃を下回るようなら、室内の日当たりの良い場所に取り込むと安心です。 |

また、トクサは生長とともに鉢の中が根でいっぱいになってしまうため、1〜2年に1回は植え替えをするのがおすすめです。春〜初夏の暖かい時期に、少し大きめの鉢へ移してあげると、元気に育ち続けてくれます。

剪定については、傷んだ茎を根元からカットする程度で十分です。放っておくと茎が伸びすぎてしまうこともあるので、節の少し上で切ると見た目も整いやすくなります。

鉢植えならではのポイントとして、「インテリアや玄関先のアクセントにもなる」ことも見逃せません。和モダンな雰囲気を演出したいとき、トクサのスッと伸びたフォルムはとても重宝します。

このように、鉢植えでのトクサ栽培は、見た目と実用性を両立しつつ、リスクを抑えられる育て方です。気軽に始めたい方や管理を楽にしたい方には、特にぴったりの方法と言えるでしょう。

植えるならどこがいい?場所選びのヒント

トクサをうまく育てるには、最初の「植える場所選び」がとても重要です。見た目はスラリとまっすぐで涼しげですが、地中ではかなりアクティブに広がる性質を持っています。そのため、どこでも自由に植えてよいというわけではありません。植え付ける前に、環境と条件をよく考えておくことが大切です。

まず、トクサが好む環境を整理してみましょう。

トクサが好む環境条件

| 条件 | 詳細 |

|---|---|

| 日当たり | 明るい日陰~半日陰。真夏の直射日光や西日は避けたい。 |

| 土壌 | やや湿り気がある水はけの良い土。乾燥を嫌う。 |

| 温度 | 耐寒性・耐暑性ともに比較的強いが、極端な環境は避ける。 |

これらの条件を踏まえて、植えるのに適した場所のヒントを以下にご紹介します。

トクサの植え場所おすすめ

-

北側や東側の建物の壁沿い

→ 夏でも直射日光を避けやすく、明るさも確保できる位置です。 -

竹やコケと合わせる坪庭風の一角

→ 和風テイストと相性が良く、空間のアクセントにもなります。 -

水辺やビオトープ周り

→ 湿り気のある環境を好むため、他の水辺植物とも共存しやすいです。 -

コンクリートやブロックで囲ったスペース

→ 地下茎の拡散を防ぎやすく、管理が楽になります。

一方で、次のような場所に植えるのは避けた方が無難です。

植えるのを避けたい場所

-

他の草花と密集している花壇の中

-

隣家との境界近く

-

土の質が乾燥気味で水やりが難しい場所

特に「隣の敷地に勝手に伸びてしまう」ことは、トラブルのもとになります。地下茎は目に見えず、予想外のところに伸びてしまうため、周囲に影響が出ないよう、あらかじめ囲いや仕切りをつけておくのが安心です。

また、植える際に「いずれ鉢に移す」「定期的に掘り起こして見直す」といった管理の手間も視野に入れておくと、トクサと上手に付き合っていけます。

環境に合った場所を選び、適切に管理すれば、トクサはとても魅力的な庭のアクセントになります。まずは「暴れにくい場所」を選び、コントロールできる範囲で楽しむことが長く付き合うコツです。

増えすぎ防止に!剪定のタイミングと方法

トクサは地上に見える姿こそすっきり整っていますが、その成長スピードは決して遅くありません。気がつくと「こんなに増えてたの!?」と驚くほど密に茎が伸びてくることがあります。そのまま放置してしまうと、見た目が乱れるだけでなく、風通しが悪くなって病気の原因になることもあるため、定期的な剪定が欠かせません。

まず、トクサの剪定は「量を減らす」ためだけでなく、「健康を保つ」「形を整える」という目的でも行います。とくに鉢植えや限られたスペースで育てている場合は、茎の密集を適度にコントロールする必要があります。

剪定のベストタイミング

| タイミング | 内容 |

|---|---|

| 春〜秋の生育期 | 伸びすぎた茎を節の上でカット。見た目を整え、通気性を確保。 |

| 冬〜初春 | 枯れた茎や変色した部分を根元から切り取る。病害予防にもなる。 |

では、実際の剪定の手順を簡単にご紹介します。

剪定方法の手順

-

よく伸びた茎をチェック

節のすぐ上あたりで切ると自然な仕上がりになります。 -

黄色や茶色に変色した茎を確認

これは傷んでいる証拠なので、根元から切り取りましょう。 -

密集しすぎている部分を間引く

風通しを良くすることで、カビや害虫の予防になります。 -

剪定後は掃除と観察を忘れずに

落ちた葉や切った茎は放置せず、こまめに片付けましょう。

剪定に使う道具は、清潔なハサミを用意し、できればアルコールなどで消毒してから使うと安心です。感染症を防ぐためにも、複数の植物を剪定する際にはハサミを使い回さないようにしましょう。

また、トクサは切った断面から新しい成長を始めることはありませんが、剪定によって空間に余裕ができることで、新しい茎が伸びやすくなる環境が整います。適度な剪定は、トクサの健やかな生長を助ける手入れでもあるのです。

見た目を整えるだけでなく、病気予防や繁殖のコントロールにもつながる剪定。定期的に行うことで、いつでもトクサの魅力を美しく保つことができます。忙しい方でも、月に1回程度様子を見る習慣をつけておくと、手遅れにならずに済むでしょう。

トクサは冬に枯れる?季節ごとの対策

トクサは常緑性の植物として知られ、一年を通して緑の姿を楽しむことができます。ただし、寒さが厳しい地域や管理の方法によっては、冬に枯れてしまうように見えることがあります。実際には根まで完全に枯れるケースはまれで、多くは「地上部が一時的に弱るだけ」という状態です。

このとき重要になるのが「季節ごとの対策」です。気温や湿度に応じてお世話の方法を変えることで、トクサの美しさと健康を保つことができます。

季節別のお手入れポイント

| 季節 | お手入れのポイント |

|---|---|

| 春 | 新芽の生長が始まる時期。水やり再開と株分けに適しています。 |

| 夏 | 水切れと強い日差しに注意。明るい日陰での管理が理想的。 |

| 秋 | 伸びすぎた茎の剪定や、寒さ対策の準備を行います。 |

| 冬 | 強い霜や冷風を避ける場所へ移動。地上部が枯れても慌てずに。 |

冬に見られる「葉が茶色くなる」「茎がポロポロ抜ける」といった現象は、多くの場合、寒さや乾燥による一時的な症状です。この状態を放置しても、春には再び新しい芽が出てくることがほとんどです。

ただし、次のような環境に置かれている場合は注意が必要です。

-

霜が直接当たる屋外での地植え

-

風が強く乾燥しやすい場所

-

鉢の中で土が凍るような寒冷地

こうした状況では、地上部だけでなく根にもダメージが及ぶことがあるため、防寒対策をしっかり行いましょう。

防寒対策の例

-

鉢植えなら室内や玄関内に取り込む

-

地植えなら不織布や寒冷紗で覆う

-

根元にワラや腐葉土を敷いて保温する

-

氷点下になる前に剪定して休眠準備

なお、水やりも冬場は控えめに。土が凍ると根腐れの原因になることがあります。表面が乾いてから数日後に軽く湿らせる程度がちょうどよいでしょう。

このように、トクサは基本的には丈夫な植物ですが、季節によってはデリケートな一面も持ち合わせています。特に冬は「枯れたように見えても根は生きている」ケースが多いので、慌てて掘り返したり処分したりしないようにしましょう。春の芽吹きを待ちながら、じっくり観察することもガーデニングの楽しさの一つです。

どうやって駆除する?根絶に向けた方法

トクサは美しい見た目と和の趣が人気ですが、一度増えすぎてしまうと、想像以上にしぶとく生き残る植物でもあります。「抜いても抜いても生えてくる…」という声が多いのも納得です。それだけ地下茎の力が強く、再生能力が高いのです。

では、そんなトクサを本気で駆除したいときは、どうすればよいのでしょうか。ここでは根絶を目指すための具体的な方法をいくつかご紹介します。

駆除の基本ステップ

| 方法 | ポイント |

|---|---|

| 手作業で掘り起こす | 地下茎ごと掘り上げる。深さ30cm以上を目安に。 |

| 除草剤を使う | グリホサート系など非選択性除草剤が有効。茎に塗布または注入。 |

| 日光遮断(防草シート) | 発芽を防ぐ。長期間被せて再生を抑える。 |

| 熱湯処理 | 簡易的だが、繰り返し行うことで効果あり。小規模エリア向け。 |

それぞれの方法にはメリット・デメリットがありますので、状況に合わせて選択することが大切です。

方法ごとの特徴と注意点

-

掘り起こし

→ 時間と体力が必要ですが、確実性は高め。根を切らないように慎重に掘るのがコツです。 -

除草剤

→ 葉の少ないトクサにはスプレーではなく、切り口に液剤を塗る方法が有効。周囲の植物に影響を与えないように注意が必要です。 -

防草シート

→ 地上に出てくるのを防ぎますが、完全に地下茎が枯れるまで1~2年はかかります。 -

熱湯

→ 小さな範囲や鉢植えに効果的。ただし深部までは届かないため、再発防止には向いていません。

また、駆除に失敗しがちなケースとして多いのが「地上部だけ刈って終わり」にしてしまうことです。トクサは地中にしっかりと栄養を蓄えており、地上の茎がなくなっても何度でも復活してきます。

そのため、一度の作業で完全に除去できるとは考えず、数ヶ月~1年単位で継続的に対応する姿勢が重要です。

最後に、駆除作業の負担を減らすためにおすすめなのが、「あらかじめ広がりを防ぐ工夫をしておく」こと。これからトクサを植える人であれば、囲いや鉢植えを選ぶことで、後々の苦労を防ぐことができます。

繰り返しますが、トクサの駆除は“焦らず、少しずつ”が成功のカギです。根気よく付き合っていくことが、根絶への一番の近道になります。

実は便利!トクサの意外な使い方

トクサは「和の雰囲気を演出できる植物」として知られていますが、実は見た目の美しさ以上に、実用性が高いことでも評価されています。特に注目されているのは、そのザラザラとした茎の表面。これは植物の表皮にケイ酸(シリカ)が含まれているためで、自然の“やすり”として古くから使われてきました。

現在でも、トクサはさまざまな用途で利用されています。ここでは、見た目だけじゃない「意外な使い道」をいくつかご紹介します。

代表的なトクサの活用法

| 用途 | 説明 |

|---|---|

| 研磨材として | 木製品や漆器の仕上げに。高級つげ櫛の仕上げにも使われます。 |

| 爪磨き | 昔の人はトクサで爪を磨いていたという話も。ナチュラルな仕上がりに。 |

| クラリネットのリード調整 | 葦製のリードの微調整に最適。微細な研磨が可能です。 |

| 生け花の花材 | 直線的なフォルムが映え、他の花材と調和しやすい。 |

| 歯磨き代わり | 昔は「歯磨き草」として利用。今でも話題になることがあります。 |

このように、トクサは見た目の美しさとともに、研磨という実用的な機能を持っている数少ない植物です。

とくに木製の食器や工芸品に対するやさしい研磨は、紙やすりでは出せない独特の質感になります。ナチュラルで繊細な作業が求められる現場では、今でも愛用されている職人さんもいます。

また、トクサを乾燥させて板に貼りつければ、簡易的な研磨パッドとして家庭でも使用できます。木のスプーンや箸などのメンテナンスに使うのもおすすめです。

活用時の注意点

ただし、実用に使う際にはいくつか注意点もあります。

-

しっかり乾燥させないと、カビが生える可能性があります

-

水に戻すと強度が落ちるので、使用前に湿らせすぎないようにする

-

研磨の際は表面にこすり傷が残る場合があるため、目立たない部分でテストするのが安全です

このように、トクサはガーデニングや観賞用としてだけでなく、生活の中でも活躍するユニークな植物です。自然の素材を活かしたい方や、ちょっとした手作業が好きな方にとっては、非常に魅力的な存在ではないでしょうか。

トクサは縁起がいい?風水との関係

トクサのスッと伸びた茎や、整った節の美しさは「凛とした印象」を与え、和風の庭づくりにも人気がありますが、実は風水的にも「縁起が良い植物」として扱われることがあります。特に、整った姿勢や再生力の強さが、良い気(エネルギー)を呼び込む象徴とされているのです。

風水では、植物を通じて家の中に良い「気」を取り込むことが重要とされており、トクサはその役割を果たす植物のひとつと考えられています。

トクサが風水で好まれる理由

| 特徴 | 風水的な意味合い |

|---|---|

| まっすぐ上に伸びる姿 | 成長・発展・出世運を象徴する |

| 芯がしっかりしている | 意志の強さや安定した運気の象徴 |

| 研磨に使われる性質 | 邪気を落とし、空間を清めるとされる |

| 常緑で一年中元気 | 健康運・生命力の強化につながる |

さらに、風水では「南西の方角」に植物を置くと、家庭運や人間関係運が安定するとされています。トクサの持つ“土のエレメント”はこの南西の方角と相性が良く、玄関近くに飾ることで外から入るエネルギーを整える効果が期待できると言われています。

風水的にトクサを飾るポイント

-

1本だけではなく、3本以上の奇数本で飾るとバランスが良い

-

玄関・リビング・書斎など、集中力や気の流れが必要な場所に最適

-

黄色や茶色の鉢に植えると「土の気」が強まり、より運気アップ

-

あまりに多く植えると「土の気」が強くなりすぎるため注意も必要

また、トクサは「砥草(とくさ)」という名前の通り、ものを磨く用途があるため、風水的には「金運を磨く」「人間関係を磨く」といった象徴的な意味も込められています。表面的な美しさだけでなく、内面を整えるという観点でも高く評価されているのです。

一方で、風水は環境や住む人の気質によって効果の感じ方が異なるものでもあります。トクサを取り入れる際には、「なんとなく気持ちが落ち着く」「空間が整う」といった自分自身の感覚を大切にすることが、より良い結果につながるでしょう。

トクサは見た目の美しさだけでなく、暮らしや空間にポジティブな力を与えてくれる植物です。ちょっとした工夫で、より心地よい毎日を過ごすきっかけにもなるかもしれませんね。

トクサを植えてはいけないと言われる理由を総まとめ

-

茎は中空でまっすぐ伸び、見た目は竹に似る

-

表面がざらついており、やすり代わりとして利用される

-

地下茎によって見えない場所で広範囲に広がる

-

繁殖力が非常に強く、他の植物の生育を妨げる

-

鉢植えでの管理が推奨され、地植えはリスクが高い

-

一度広がると駆除が非常に困難になる

-

地上部を刈っても地下茎から再生する

-

除草剤が効きにくく、繰り返しの対応が必要

-

近隣の敷地へ無断で侵入する可能性がある

-

地植えにするなら30cm以上の深さのバリアが必要

-

トクサの毒性成分により小動物や子どもに注意が必要

-

見た目は美しく、和の庭やアレンジメントに人気

-

鉢植えであれば水管理や寒さ対策も行いやすい

-

風水的には縁起がよく、成長運や浄化に良いとされる

-

植える場所と方法を間違えると後悔する植物である