庭木やシンボルツリーとして人気が高まっている「アオダモ」。その繊細で涼しげな姿に惹かれて、これから植えてみたいと考えている方も多いのではないでしょうか。でも、ネットで「アオダモ デメリット」と検索したあなたは、見た目の良さだけではなく、実際に育てるときの注意点や後悔するポイントがあるのかどうか、しっかり確認しておきたい…そんな気持ちをお持ちかもしれませんね。

この記事では、アオダモの魅力はもちろんのこと、「ちょっと気をつけたい点」や「想像と違って困ること」についても丁寧にお伝えしていきます。たとえば、虫がつくの? 落ち葉は多い? 成長するとどれくらい大きくなるの? など、実際に育ててみないとわからない情報も具体的に解説していきますので、初めての方にもわかりやすく、安心して読み進めていただける内容になっています。

アオダモは決して手のかかる植物ではありませんが、だからこそ事前に「知っておくべきこと」を押さえておくだけで、後悔のない庭づくりが叶います。この記事が、あなたの理想の緑のある暮らしに少しでもお役に立てばうれしいです。

この記事のポイント

- アオダモを育てる際の具体的な注意点や手間

- 虫の発生や落ち葉などによる後悔ポイント

- 成長後の大きさやスペース確保の重要性

- 周囲に迷惑をかけないための植え方と管理方法

アオダモのデメリットって何があるの?

ポイント

- アオダモの特徴や育て方・お手入れのコツ

- アオダモって10年後どうなるの?

- 虫がつくって本当?後悔しないために

- 迷惑って言われる理由とは?

- アオダモのメリットとデメリットを比べてみた

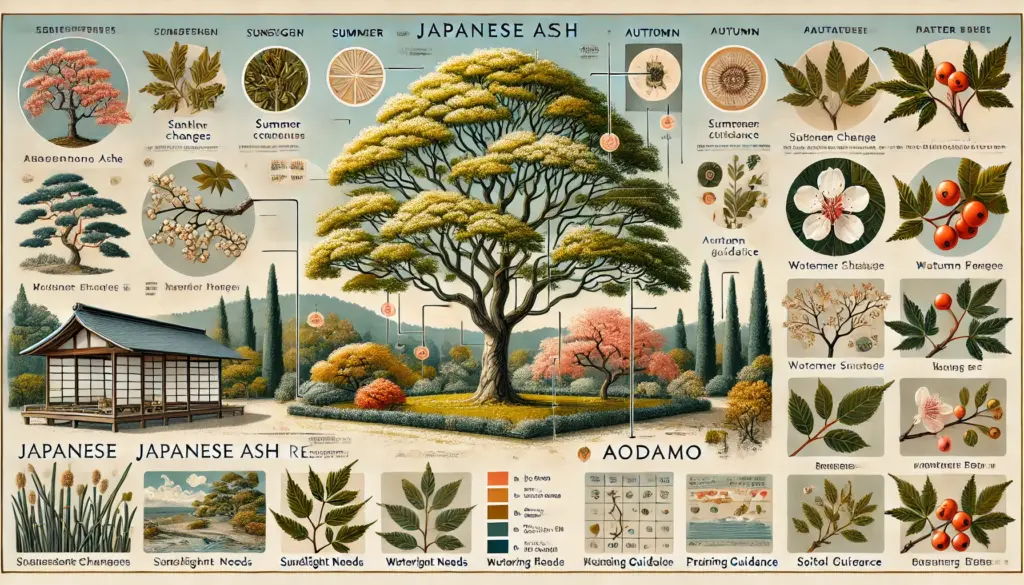

アオダモの特徴や育て方・お手入れのコツ

アオダモは、涼しげな見た目と自然な樹形が魅力の落葉樹です。特に庭や玄関まわりに植えると、景観にやわらかさや上品さを加えてくれます。春には小さな白い花を咲かせ、秋には黄葉して季節感も楽しめるため、四季の移ろいを感じたい人にぴったりの木といえるでしょう。

【アオダモの特徴まとめ】

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 樹高 | 成長すると3〜6m程度 |

| 葉の特徴 | 細長く、風に揺れる姿が涼しげ |

| 花の時期 | 4〜5月に小さな白い花を咲かせる |

| 秋の様子 | 黄色く紅葉し、美しい景観を演出 |

| 樹皮の特徴 | 白っぽい斑点のある模様が現れる |

育てる場所としては、日当たりと風通しの良いところを選びましょう。半日陰でも育ちますが、日光が少なすぎると花つきが悪くなったり、成長が遅れたりすることがあります。水はけのよい土壌が向いているため、植え付けの前に腐葉土や軽石を混ぜておくと安心です。

お手入れはそれほど難しくありませんが、以下のポイントを押さえておくと元気に育ちやすくなります。

育て方とお手入れのポイント:

-

水やり: 地植えの場合は根付いてからは基本的に雨任せでOK。乾燥が続く時期だけ水を与えましょう。鉢植えは土の表面が乾いたら水を。

-

肥料: 年に1回、春に緩効性の肥料を少しだけ施すと元気に育ちます。

-

剪定: 落葉期(12月〜2月)に、込み合った枝や枯れ枝を間引く程度でOK。自然樹形を楽しめます。

-

害虫対策: 風通しが悪いとカイガラムシなどがつくことがあるため、枝が混み合わないように注意。

特に初心者の方は「手がかかるのでは…」と心配になるかもしれませんが、アオダモは過度なお世話を必要としないタイプ。シンプルなお手入れで、長く付き合っていける植物です。

アオダモって10年後どうなるの?

アオダモを植えてから10年が経つと、庭木としてはかなり見応えのある存在になります。成長は比較的ゆっくりですが、そのぶん丈夫で管理もしやすく、気がつけばシンボルツリーのような風格を持つようになるでしょう。

【10年後のアオダモの変化】

| 項目 | 10年後の目安 |

|---|---|

| 樹高 | 3〜5m前後に成長 |

| 幹の太さ | しっかりとした幹が形成され、安定感あり |

| 樹形の広がり | 横幅も広がり、空間にボリュームが出る |

| 根の張り具合 | 地中に広がり、倒れにくくなる |

| 管理の手間 | 年1回の剪定で十分 |

ただし、10年も経つと嬉しい変化ばかりではありません。以下のような注意点も出てきます。

10年後に気をつけたいこと:

-

剪定の重要性が増す: 放置しておくと枝が混み合い、風通しが悪くなって虫がつきやすくなります。

-

下枝の枯れ: 成長とともに光が届かなくなった下の枝が自然に枯れることがあります。

-

場所の見直し: 最初に想定していたよりも大きくなるため、建物や他の植物とのバランスを再確認しましょう。

-

鉢植えの限界: 鉢で育てていた場合、10年で根詰まりを起こしやすくなり、地植えへの移し替えを考える時期に入ります。

これらの点に注意すれば、10年後のアオダモは見栄えも良く、庭の顔として立派に育ちます。育て始めた頃にはまだ小さく頼りなかった木が、年月とともに立派な姿になるのはとても感慨深いもの。ゆっくりと、でも着実に育つアオダモは、長く暮らしに寄り添ってくれる存在になるでしょう。

虫がつくって本当?後悔しないために

アオダモは比較的病害虫に強い樹木として知られていますが、まったく虫がつかないというわけではありません。特に夏場や風通しが悪い場所に植えている場合、注意が必要になることもあります。そうした点を知らずに植えてしまうと、後から「こんなはずじゃなかった…」と後悔してしまうケースも少なくありません。

アオダモにつきやすい虫の例

| 虫の名前 | 発生しやすい時期 | 被害内容 | 対策方法 |

|---|---|---|---|

| カイガラムシ | 初夏〜秋 | 幹や枝に付き樹液を吸う | 歯ブラシなどでこすり落とす |

| アブラムシ | 春〜初夏 | 若葉や新芽に群がる | 水で洗い流す、薬剤使用も可 |

| イラガ(毛虫の一種) | 夏 | 葉を食べる、刺されると痛みがある | 見つけたらすぐに取り除く |

こうした虫が発生する主な原因には、以下のような環境条件が関係しています。

-

枝葉が混みすぎて風通しが悪い

-

肥料の与えすぎで新芽が柔らかく虫に狙われやすい

-

日照が不足して樹勢が弱まっている

つまり、健康な状態を保てていれば、虫がつきにくい樹木なのです。そのためには、年に1回の剪定で枝を間引いたり、肥料の量を調整したりといった、ちょっとした気配りが大切になります。

後悔しないためにできること

-

植える前に風通しのよい場所を選ぶ

-

肥料は与えすぎない

-

定期的に観察し、早めの対処を心がける

-

剪定で樹形を整え、害虫が寄り付きにくい環境をつくる

このような手入れを心がければ、「虫が多くて困った」という後悔は防げます。アオダモはそれほど手のかかる木ではありませんが、ちょっとした注意が長く美しく育てるコツになります。

迷惑って言われる理由とは?

「アオダモが迷惑な木」と聞くと、意外に思う方も多いかもしれません。見た目も美しく、手入れもそれほど難しくないアオダモですが、いくつかの点で周囲に配慮が必要な場合があります。植える場所や育て方を間違えると、思いがけず近隣トラブルの原因になってしまうこともあるのです。

迷惑だと感じられやすい主な理由

| 理由 | 具体的な問題内容 | 回避策 |

|---|---|---|

| 枝が敷地を超える | 隣家や通路に張り出し、通行や日照に影響 | 定期的な剪定でサイズ管理を |

| 落ち葉の処理が大変 | 秋になると大量に落ちることがある | 掃除の手間を考慮した位置に植える |

| 花や実の散り落ち | 車やベランダの汚れ、掃除の手間につながる | 植える場所に十分な距離をとる |

| 鳥が集まる | フン害や鳴き声が気になることも | 食害の少ない品種を選ぶ |

こうした声が上がる背景には、植える前のリサーチ不足や、成長後のサイズを見越した計画がされていないことが多く見られます。アオダモは最終的に高さ5m以上になることもあり、庭木としては比較的大型の部類に入ります。成長してから「想像より大きくなった」と気づいても、移植は簡単ではありません。

迷惑を避けるためのチェックポイント:

-

家や塀から最低でも1〜1.5m以上は離して植える

-

敷地境界に近い場所には避けて配置する

-

将来的な樹高と横幅を想定した植栽計画を立てる

-

周囲に影響を与えないよう、毎年剪定を行う

周囲との関係を良好に保つためにも、アオダモの特性をよく理解し、適切な場所に植えることが大切です。美しい庭木であっても、環境に合わなければストレスの原因になってしまいます。植える前にちょっとだけ周囲を見渡し、将来を見越した計画を立てることで、アオダモとの心地よい関係が続いていきます。

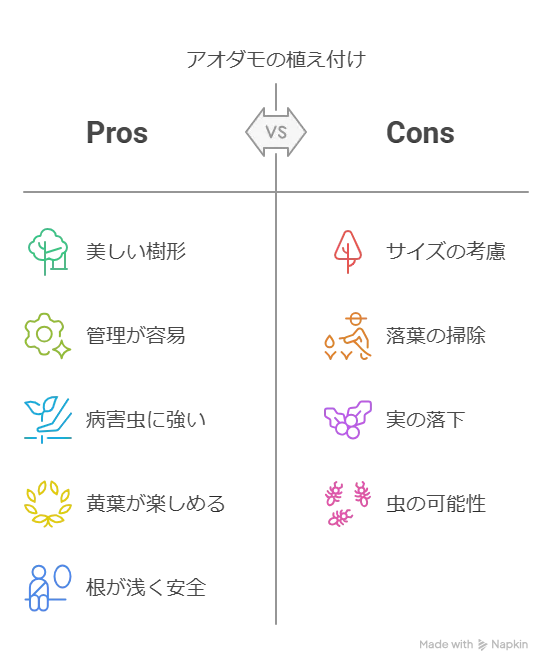

アオダモのメリットとデメリットを比べてみた

アオダモはナチュラルな雰囲気を持ち、和風・洋風どちらの庭にも調和する人気の庭木です。ですが、メリットばかりに目を向けてしまうと、思わぬデメリットに後から気づくこともあります。ここでは、アオダモの良い点と注意したい点をわかりやすく比較してみましょう。

アオダモの主なメリット

| メリットの内容 | 詳細 |

|---|---|

| 樹形が美しく涼しげ | 細くまっすぐな幹とやわらかな葉が印象的 |

| 成長が緩やかで管理しやすい | 剪定の頻度が少なく、手入れがしやすい |

| 病害虫に比較的強い | 他の庭木に比べて虫の被害が少なめ |

| 黄葉が楽しめる | 秋には美しい黄色に紅葉し、季節感を演出できる |

| 根が浅く建物にやさしい | 大きくなっても根が暴れにくく、安心して植えられる |

このように、アオダモは見た目も機能も優れた庭木です。特に「庭木の手入れにあまり時間をかけられない」という方には向いています。

気をつけたいデメリット

| デメリットの内容 | 詳細 |

|---|---|

| 成長後のサイズに注意 | 最終的に5~8mほどになることもあり、大きくなりすぎることがある |

| 落葉で掃除が必要 | 秋には葉が落ちるため、場所によっては手入れが手間になる |

| 実が落ちる場合がある | 黒い実がつき、車の上などに落ちると汚れの原因になることも |

| 虫がまったく来ないわけではない | カイガラムシやアブラムシなどが付くケースもあり油断は禁物 |

つまり、アオダモは「手軽できれい」な反面、「スペース」や「落葉・実の掃除」といった点で事前の配慮が必要です。こうした特徴を理解して植えれば、後悔する可能性はぐっと減らせます。

最終的には、植える場所や目的に合っているかをじっくり検討することが大切です。環境にマッチすれば、アオダモは長く愛されるシンボルツリーになってくれるはずです。

アオダモのデメリットを知って後悔しない選び方

ポイント

- アオダモを鉢植えで育てるときの注意点

- なぜ人気があるの?その魅力とは

- 育てやすい?初心者向けチェック

- 注意点ってどんなことがある?

- 強風にも強いの?実際のところは?

- 実はどんな感じ?知っておきたい話

- 剪定って大変?アオダモの切り方のポイント

アオダモを鉢植えで育てるときの注意点

アオダモは地植えにされることが多い庭木ですが、鉢植えでも育てられないわけではありません。ただし、樹高が高くなる木なので、鉢で育てるにはいくつかのポイントをしっかり押さえておく必要があります。特に「スペースが限られているけどアオダモを楽しみたい」という方には、ぜひ知っておいてほしい内容です。

鉢植え栽培で押さえておきたい注意点

| 注意点 | 内容 |

|---|---|

| 鉢のサイズは大きめを選ぶ | 根がしっかり張るため、最初から深さと幅のある鉢を選ぶことが大切です |

| 水切れに注意する | 地植えよりも乾燥しやすく、夏場は朝夕の水やりが必要になることもあります |

| 肥料は控えめに施す | 肥料を与えすぎると徒長し、枝葉ばかり育ってしまうため加減が重要です |

| 定期的に剪定を行う | 樹形をコンパクトに保つため、年1回は剪定して枝数を調整しましょう |

| 鉢替えのタイミングを見極める | 根詰まりを防ぐため、2〜3年ごとに一回り大きな鉢へ植え替えるのがおすすめです |

特にアオダモは根の張りが比較的広がりやすいため、鉢の大きさは生育に直結します。小さな鉢ではすぐに根詰まりを起こし、元気がなくなってしまうことがあります。

鉢植えに向いている環境とは?

-

日当たりがよく風通しの良い場所

-

夏の強い西日を避けられるベランダや軒先

-

水やりの手間がこまめに取れる暮らし方

また、室内に置くよりは屋外の方が向いています。外気にふれ、自然の光と風を受けることで、健康的に育ちやすくなります。

アオダモを鉢植えで育てるのは少しコツがいりますが、小さなスペースでもその美しさを楽しめる方法のひとつです。成長に合わせて鉢を変えたり、剪定で形を整えることで、長く付き合える樹木になりますよ。

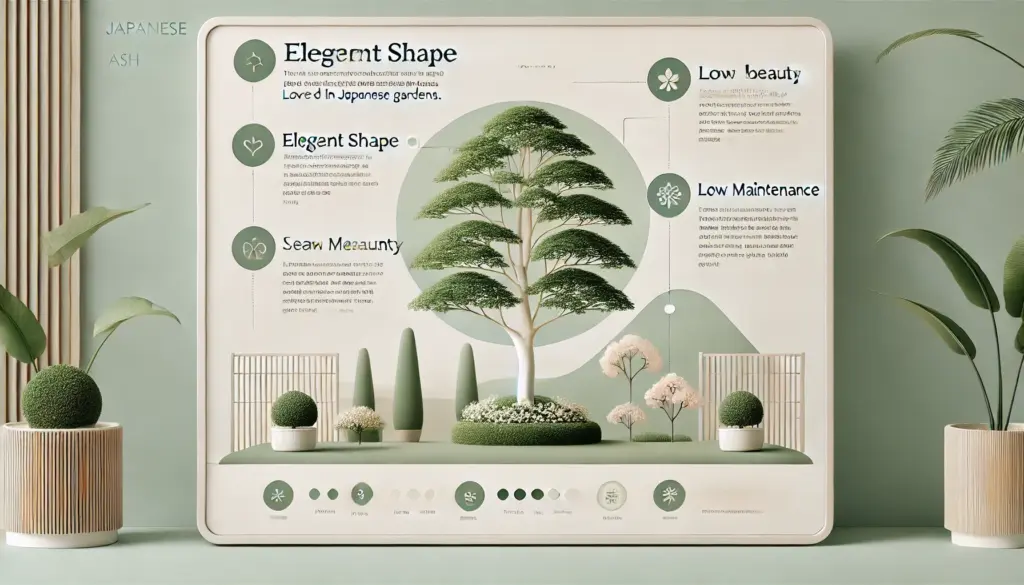

なぜ人気があるの?その魅力とは

アオダモが庭木やシンボルツリーとして多くの人に選ばれる理由には、見た目の美しさだけでなく、実用面でも多くの魅力があるからです。街路樹や公園でも見かけることが増えてきましたが、一般家庭の庭にもよく合う性質が、人気を後押ししています。

アオダモが選ばれる主な理由

| 魅力のポイント | 内容 |

|---|---|

| 樹形が美しくすっきりしている | 幹がスラッと真っ直ぐで、整ったシルエットがどんな建物にも調和します |

| 葉がやわらかく涼しげ | 小さくて細い葉がたくさんつき、光をやさしく通すため、木陰も心地よいです |

| 落葉樹で季節の変化を楽しめる | 春の新緑、夏の緑陰、秋の黄葉と、四季折々の表情が感じられます |

| 派手すぎず上品な印象 | 庭に自然な雰囲気を加えたい人にとっては、主張しすぎない存在感がちょうどいい |

| 樹勢が穏やかで管理しやすい | 成長がゆるやかなので、頻繁な剪定の手間がかかりません |

こうした特徴から、アオダモは「見た目のきれいさ」と「育てやすさ」を両立した木として評価されています。特に住宅街での植栽においては、周囲の環境に溶け込みやすく、主張しすぎないのにしっかりと個性を放つ存在として選ばれているようです。

また、プロの庭師からも「失敗が少ない木」として推奨されることが多く、園芸初心者にも安心してすすめられる点も人気の理由のひとつです。これらを踏まえると、アオダモは単なる流行ではなく、実用と美観を兼ね備えた定番の樹木と言えるでしょう。

育てやすい?初心者向けチェック

アオダモは「育てやすい庭木」として知られていますが、実際にどのくらい手がかからないのか、気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは初心者の方でもアオダモを上手に育てられるかどうか、ポイントごとに確認してみましょう。

育てやすさのチェックポイント一覧

| チェック項目 | 初心者向けポイント |

|---|---|

| 日当たり・風通しが必要か | 半日陰でも育つが、できれば日当たりの良い場所が◎ |

| 土質へのこだわりは? | 特別な土は不要で、水はけのよい普通の土で問題なし |

| 水やりの頻度は多い? | 地植えなら根付けばほぼ不要。鉢植えは乾いたらたっぷりが基本 |

| 剪定はどのくらい必要? | 年に1回程度の軽い剪定でOK。自然樹形を楽しむのもアリ |

| 病害虫の心配はある? | 目立った害虫被害は少ないが、カイガラムシには注意が必要 |

| 成長スピードは? | ゆっくり成長するため、頻繁な手入れは不要 |

こうした点から、忙しい方や庭木の手入れに不慣れな方でも育てやすい木であることがわかります。特に、「庭に緑が欲しいけれど手がかかるのは避けたい」と思っている方にぴったりです。

ただし、アオダモは落葉樹なので、秋には葉が落ちます。掃除が大変と感じる場所に植える場合は、その点をあらかじめ考慮しておくとよいでしょう。また、大きくなると5〜8mに達することもあるため、スペースの確保も忘れずに。

このように、アオダモは大きな手間をかけずに育てられる庭木のひとつです。適切な場所と基本的なケアさえ行えば、長く付き合える魅力的な一本になりますよ。

注意点ってどんなことがある?

アオダモは比較的育てやすい庭木として知られていますが、だからといって何も気にせずに植えてしまうと、後々困ることもあります。植える前や育て始める前に、いくつかの注意点を知っておくと安心です。

まず気をつけたいのは、成長後のサイズ感です。アオダモはゆっくりと成長しますが、最終的には5〜8mほどの高さになることもあります。そのため、スペースが限られている場所に植える場合は、将来的な大きさを見越して配置を考えたほうがよいでしょう。

また、落葉のタイミングもチェックしておきたいポイントです。アオダモは落葉樹なので、秋になると一斉に葉を落とします。これは自然なことですが、植える場所によっては掃除の手間が増える原因になります。例えば、玄関周りやウッドデッキの近くなど、日常的に掃除が必要な場所ではやや注意が必要です。

次に気になるのが虫の発生です。アオダモは病害虫に強いほうですが、完全に無縁というわけではありません。特にカイガラムシやアブラムシが付くことがあり、放置しておくと樹勢が弱まる原因にもなります。春から夏にかけては、定期的に葉や枝をチェックする習慣をつけると良いでしょう。

さらに、水はけの悪い土地では根腐れを起こす可能性もあります。植える前に土の状態を確認し、必要であれば腐葉土や砂を混ぜて排水性を高めておくと安心です。

最後に、剪定のタイミングにも注意が必要です。自然な樹形を楽しめる樹種ではありますが、放置すると枝が混み合って風通しが悪くなります。樹形を整えたい場合は、落葉後の冬~早春に軽く剪定するのがおすすめです。

まとめると、アオダモを育てる上での注意点は以下の通りです:

-

成長後の高さに備えて植える場所を検討する

-

落ち葉の掃除が必要になる場所は避ける

-

害虫チェックを定期的に行う

-

水はけの良い土壌に植える

-

年1回の軽い剪定で健康を保つ

これらを事前に知っておくだけで、アオダモとの付き合い方がぐっとスムーズになりますよ。

強風にも強いの?実際のところは?

アオダモは自然な樹形が魅力の樹木ですが、「強風に耐えられるの?」と気になる方もいるかもしれません。特に台風の多い地域や風当たりの強い場所では、植栽する木の耐風性が重要になります。

まず、アオダモの木質は比較的しなやかで折れにくいという特徴があります。枝も柔らかめなので、ある程度の風にはしなって耐える性質があり、真っ直ぐ育つ幹とあいまって、風圧を受け流す構造になっています。そのため、通常の風や多少の強風であれば、大きな問題になることは少ないでしょう。

とはいえ、植えたばかりの若木は風に弱い傾向があります。根がまだしっかりと張っていない時期は、ちょっとした風でも揺れやすく、最悪の場合は傾いたり折れたりすることもあります。このようなときは、支柱でしっかりと固定してあげるのがポイントです。特に植栽後1〜2年は、定期的に支柱の緩みをチェックしながらサポートしていきましょう。

また、成木になってからも、強風によって枝が折れるリスクはゼロではありません。特に枝が込み入っている場合や、古くなった枝が残っている場合は、風の影響を受けやすくなります。こうしたトラブルを防ぐためには、年1回程度の剪定で風通しを良くしておくことが大切です。

以下に、強風対策をまとめました。

| 状況 | 対策方法 |

|---|---|

| 若木の時期 | 支柱でしっかり固定し、根が張るまでサポートする |

| 枝が混み合う場合 | 年1回の剪定で風通しをよくし、風圧の影響を軽減する |

| 地盤が緩い場合 | 水はけの良い土に改良し、倒れにくい環境を整える |

| 大風が予想されるとき | 事前にしばりを強化し、落ちそうな枝は切っておく |

このように、アオダモは比較的風に強い性質を持っていますが、完全に放置していいわけではありません。特に植え付け初期や台風シーズンは、少し気を配っておくと長く元気に育てることができます。

実はどんな感じ?知っておきたい話

アオダモの実は、あまり目立たない存在かもしれませんが、知っておくと季節の変化を楽しむポイントにもなります。春に花を咲かせたあと、夏の終わりから秋にかけて、細長い「翼果(よくか)」というタイプの実をつけます。見た目は細長く、プロペラのような形をしていて、熟すと風に乗ってクルクルと回りながら落ちていくのが特徴です。

この実は観賞価値という点ではそれほど高くないものの、自然らしさを感じさせてくれる存在です。野鳥の食用になることもあり、ナチュラルガーデン志向の方にはむしろ好まれることもあります。ただし、落ちた実を掃除する手間が気になる方は、植える場所を少し工夫するとよいかもしれません。

実について気をつけたい点を整理すると、以下のようになります:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発生時期 | 花が咲いた後、夏〜秋にかけて実がなる |

| 見た目 | 細長く、片方に翼がついたような「翼果」 |

| 落下の影響 | 風に乗って落ちるため、掃除が面倒に感じることもある |

| 害虫の心配 | 実そのものに害虫が付くことはあまりない |

| 野鳥の利用 | 一部の野鳥が食べることがあり、自然との共生が楽しめる |

なお、実がならないことも珍しくありません。花の数が少なかったり、剪定時期がずれていたりすると、うまく実がつかない年もあります。実を楽しみたい方は、毎年同じ時期に軽い剪定を行い、木全体の健康を保ってあげましょう。

このように、アオダモの実は小さな自然の変化を感じさせてくれる存在です。庭木として植える際は、実の落下を含めた楽しみ方を想像しながら、無理なく取り入れていきたいですね。

剪定って大変?アオダモの切り方のポイント

アオダモの剪定は、他の樹木に比べてそれほど難しくはありません。ただし、自然な樹形が魅力の木だからこそ、切りすぎに注意する必要があります。やりすぎてしまうと、せっかくの風情あるシルエットが崩れてしまうこともあるため、慎重に進めたい作業です。

基本的には「年に1回」、冬〜早春(落葉している時期)に軽い剪定を行えば十分です。枝の混み合った部分や、枯れてしまった枝を取り除くだけでも、風通しが良くなり、病害虫のリスクを減らすことができます。

剪定のポイントを以下にまとめてみましょう:

| 剪定のタイミング | 理由 |

|---|---|

| 冬〜早春 | 葉が落ちているので樹形が見やすく、切りやすい |

| 花の直後(軽め) | 花芽を確認しながら不要な枝だけを整理できる |

| 剪定のコツ | 詳細内容 |

|---|---|

| 自然な樹形を活かす | 強く刈り込まず、少しずつ間引くように切る |

| 交差している枝を切る | 枝が交差していると風通しが悪くなるので整理する |

| 上向き・内向きの枝を取り除く | 全体がスッキリし、光が入りやすくなる |

| 枯れた枝を見つけたら早めに切る | 放っておくと病害虫の温床になる可能性がある |

また、成長が遅めなアオダモは、「思い切って切りすぎる」と回復に時間がかかる傾向があります。1回で完璧を目指すのではなく、数年かけて少しずつ整えていくつもりで向き合うのがちょうどいいペースです。

剪定は見た目を整えるだけでなく、健康な成長を助ける大事なメンテナンス。剪定後の姿をイメージしながら、無理のない範囲で楽しむことが、アオダモと長く付き合うコツです。

アオダモを植えて後悔しないためのデメリットまとめ

-

成長すると高さが5〜8mになり、スペースに注意が必要

-

秋に落葉し、場所によっては掃除の手間がかかる

-

実が落ちて車やベランダを汚すことがある

-

鉢植えだと根詰まりしやすく管理が難しくなる

-

風通しが悪いと害虫(カイガラムシなど)が発生しやすい

-

枝が混み合うと剪定の手間が増える

-

若木の時期は強風で倒れやすく支柱が必要

-

下枝が枯れやすく樹形が乱れることがある

-

肥料の与えすぎで枝葉が徒長しやすい

-

鳥が実を狙って集まり、フン害の原因になることもある

-

敷地を越えて枝が伸びると近隣トラブルにつながる

-

日照不足では花つきが悪くなる

-

水はけの悪い土壌では根腐れを起こしやすい

-

剪定を誤ると自然な樹形が崩れてしまう

-

年数が経つと植え替えや剪定の負担が増える